2021年5月5日公開

健康経営とは?目的やメリットに加え取り組み事例をわかりやすく解説

「健康経営は継続的発展を目指す経営戦略の1つである」

このような考えを持つ企業が増えていることをご存知ですか?しかしその一方で、下記のように感じている方もいるかもしれません。

「健康経営っていまいちよくわからない」

「取り組むことで本当にメリットがあるんだろうか」

今や中小企業の5割が健康経営を取り組むことを検討してします。だからこそ、今のうちに正しい概要や取り組み手順を抑えておきたい経営戦略の1つだと言えるでしょう。そこでこの記事では、健康経営について以下4点をまとめました。

・取り組むべき企業の特徴

・実現に向けた4つの手順

・企業の取り組み事例3選

健康経営の実現によって、企業の課題や負担は大きく改善される可能性があります。取り組みを検討している方や理解を深めたい方はこの記事をぜひ活用してください。

健康経営とは

健康経営とは、社員の健康管理の戦略的な実施によって生産性向上を目指す取り組みです。具体的には、社員の健康状態を良好に保つことによって高いパフォーマンスの発揮が可能となり、生産性向上や企業成長が期待できます。

1990年代からアメリカで健康経営が普及し始め、日本では2009年頃より大企業を中心に取り組みが進んでいます。

健康経営が推進される背景

健康経営が推進される背景として、日本企業が抱える2つの課題が挙げられます。

・企業負担額の増加

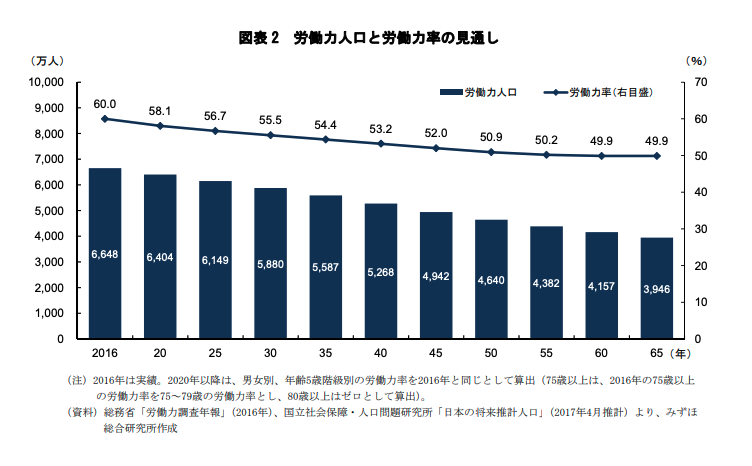

1つ目は労働人口の減少です。少子高齢化に伴う労働人口の減少は日本における大きな経済的課題です。みずほ総合研究所「少子高齢化で労働人口は4割減」の調査によれば、2016年から労働人口は徐々に減少し、2065年には労働人口が3,946万人と2016年から約40%減少が予想されています。このように人材不足はますます深刻化していきます。

そのため企業はなるべく早く人財への健康投資に取り組み、働き手ができるだけ長く最大限の力を発揮できる環境を整えなければなりません。

2つ目は医療費の企業負担額の増加です。日本では「国民皆保険」として公的医療保険への加入が定められ、健康保険(社会保険)は慢性的な赤字状態が続いています。

具体的な数字としては、健康保険組合の2019年度経常赤字は986億円となり、6割の健康保険組合が赤字財政であると報告されました。高齢化による医療費の増加は、企業経営を圧迫し企業の存続自体も脅かす可能性も考えられるでしょう。企業は従業員の健康状態を良好に保つことによって医療費抑制に取り組む必要もあります。

参考:厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」等について

健康経営の目的

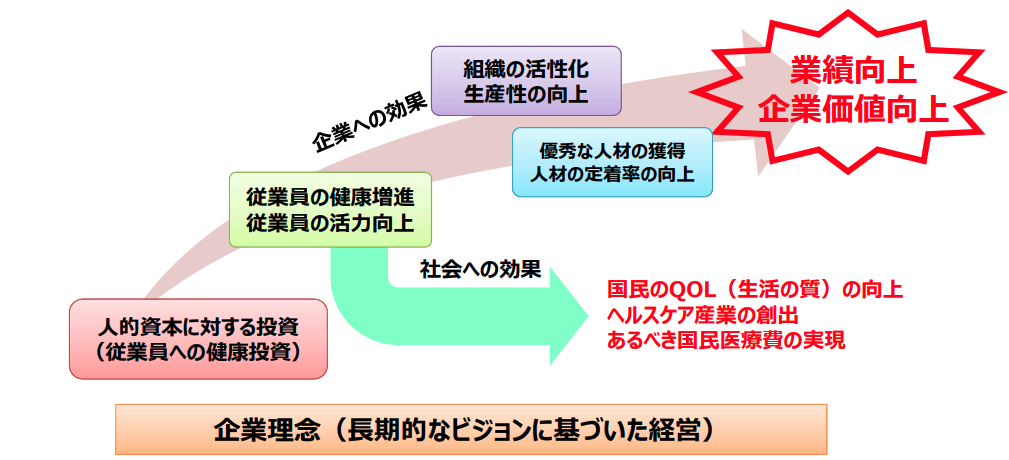

健康経営の目的は、人的資源への投資による労働生産性の向上です。

その結果、企業の業績や価値の向上、得られた収益でさらなる健康投資が可能となり正のスパイラルが生まれます。企業の継続的成長が期待できることから、健康経営にかかる負担は「コスト」ではなく「投資」とも捉えられるでしょう。

反対に不健康経営が続くと従業員のパフォーマンスは低下し、離職率や医療費負担の増加につながります。企業の収益や価値は下がり、健康経営を実現するための投資はさらに厳しくなるでしょう。不健康経営はこのような負のスパイラルを引き起こします。

健康経営の推進を目指す政府の取り組み

健康経営は日本経済が抱える課題解決策の1つとして国も推進している取り組みです。厚生労働省と経済産業省の取り組みは企業にとってメリットも大きいため、それぞれ詳しく紹介します。

厚生労働省の取り組み

厚生労働省では以下2つの取り組みを行っています。

・助成金制度

「コラボヘルス」とは、事業主と健康保険組合などの連携による健康増進に向けた取り組みです。厚生労働省では従業員の健康を「最大の財産」と捉え、企業に対し「攻めの健康経営」を推進しています。

例えば、健康経営の施策に保険加入者のデータ活用を推進し、具体的な企業の取り組み事例をまとめています。ガイドラインは公表されているため、健康経営の詳しい取り組み方の参考にしましょう。

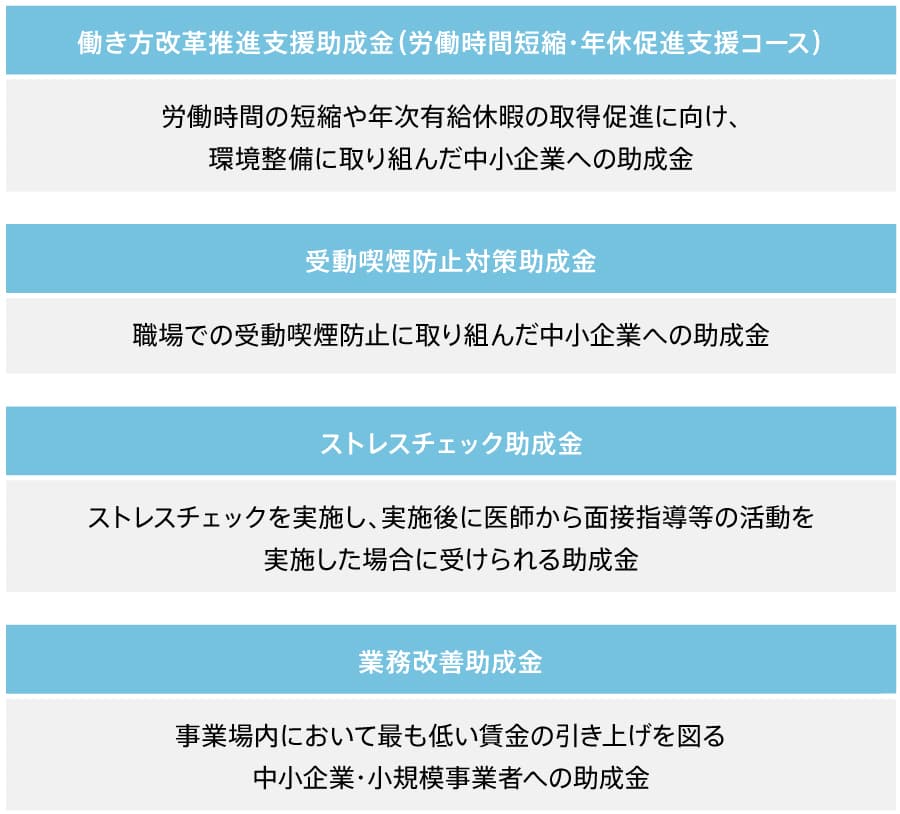

また厚生労働省は健康管理に取り組む事業主への助成金制度を設けています。以下に代表的な4つの助成金をまとめました。

金銭面の問題でなかなか取り組みが進まなかった企業や、既に健康経営が行われている企業は今一度制度内容を確認をしてみましょう。

経済産業省の取り組み

経済産業省では以下の取り組みを行っています。

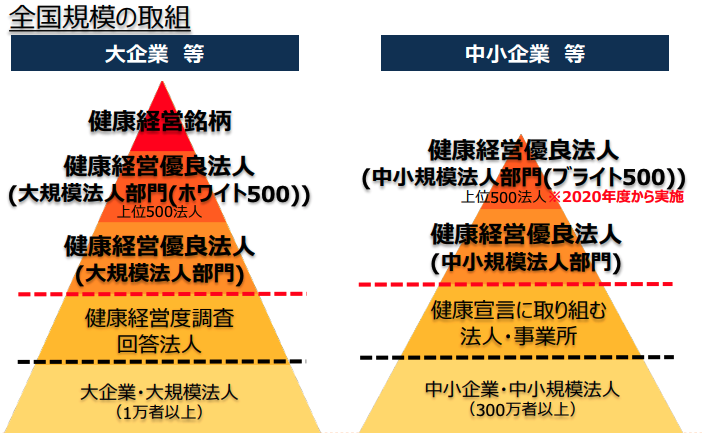

健康経営顕彰制度とは、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し社会的な評価を行い顕彰する制度です。大企業と中小企業で部門を分け、健康経営度調査を通し各部門から「健康経営優良法人」を選出し認定しています。

認定によって、社内外から高い評価を得られ企業価値の向上というメリットが得られます。また従業員の意識変化にもつながることから、継続的な健康経営の取り組みにも期待できるでしょう。

健康経営によるメリットとデメリット

健康経営によって得られるメリットとデメリットを紹介します。注意点についても解説しているので、取り組みを検討している方は参考にしてください。

健康経営によるメリット

健康経営による代表的な4つのメリットがこちらです。

・企業価値の向上

・離職率の抑制

・医療費負担の減少

従業員の健康維持や増進によって、組織は活性化され生産性向上が期待できます。得られた成果の実感によって従業員のモチベーションは高まるため、離職率の抑制など企業価値の向上として社外にも好影響をもたらすでしょう。

また、心身の健康促進によって企業が負担する医療費は軽減され、生産性向上で得られた収益と併せてさらなる健康経営への投資が可能となります。

健康経営によるデメリットや注意点

健康経営によるデメリットとしては、コストの発生が挙げられます。喫煙室の設立や健康管理ツールの導入など取り組みによっては新たな費用がかかる場合もあるでしょう。

健康経営は企業全体で取り組まなければ推進が困難であるため、社員への共有や理解を深めてもらうための時間的コストも発生します。

しかし健康経営の実現は企業の収益や価値の向上、ひいてはさらなる健康経営の促進といった「正のスパイラル」が得られます。そのため取り組みによるコストは健康経営を促進し続ける「投資」とも捉えられるでしょう。

健康経営に取り組むべき企業の特徴

健康経営の重要性は理解していても、企業によっては自社における取り組みは必要なのか悩む場合もあるかもしれません。そこでここでは、健康経営に取り組むべき企業の特徴を紹介します。具体的な事例や理由を解説するので、ぜひ参考にしてください。

4つの特徴を紹介

健康経営に取り組むべき企業の4つの特徴がこちらです。

・体調不良によって勤怠状況が悪い社員が多い

・長時間労働が常態化している

・中高年の社員が多い

それぞれ理由を簡潔に紹介します。

ストレスチェックの結果が悪い

2015年から義務づけられたストレスチェック制度は、従業員の心身の健康状態を表します。メンタルヘルス不調の未然防止を目的とし、表面からは見えにくい不調の可視化が可能です。そのため悪い結果が集計された際には理由や課題を特定し、健康経営への具体的な取り組みの参考にしましょう。

体調不良によって勤怠状況が悪い社員が多い

状況によっては、社員は不適切な労働環境を訴えにくく、体調不良による欠勤や早退といった勤怠状況が見受けられる場合があります。

このような状況が続く社員は健康状態のさらなる悪化や退職の可能性も考えられます。欠勤や早退が続く社員が多い場合は該当社員へのケアも当然ですが、会社全体での健康経営の取り組みを検討しましょう。

長時間労働が常態化している

長時間労働の常態化は心身ともに負担が大きく、健康経営とはかけ離れた状況です。社員からの直接的な訴えがない場合や、管理職の立場では正しい現状を把握できていない可能性もあります。そのため従業員の就業時間は正しく適切に管理できる仕組みの導入が必要です。

中高年の社員が多い

中高年の社員は疲労が蓄積されやすく、罹患した場合は悪化しやすくなります。そのため、中高年の社員割合が多い企業は特に迅速な健康経営の取り組みが重要です。社員の年齢別の割合や罹患率などのデータは、いつでも確認しやすいようまとめておくといいでしょう。

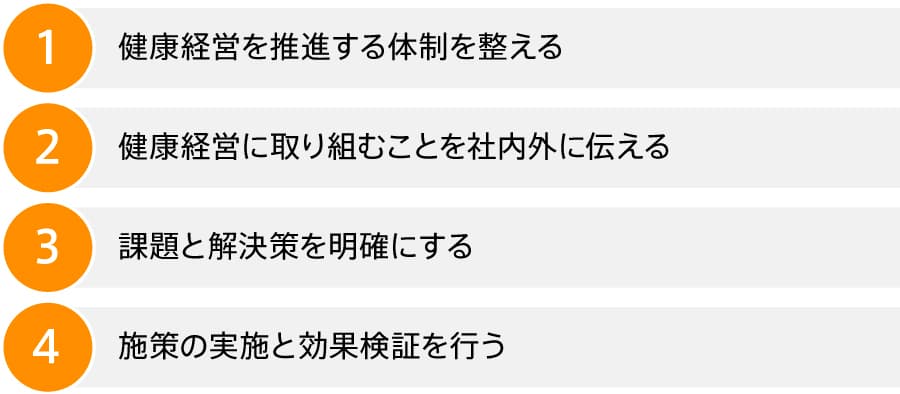

健康経営の実現に向けた4つの手順

健康経営の実現に向け、企業が取り組むべき4つの手順がこちらです。

2.健康経営に取り組むことを社内外に伝える

3.課題と解決策を明確にする

4.施策の実施と効果検証を行う

自社へ取り入れる際の参考にしてください。

健康経営を推進する体制を整える

まずは健康経営を推進する環境整備を行います。具体的には専門チームの結成や、経営陣の理解を得ることが挙げられます。

取り組みを推進するチームは社内の人員による結成や、専門知識を持つ外部への委託でより効果的な促進を目指すのも良いでしょう。また取り組み方によっては新たな制度の導入も考えられるため、経営陣の理解と協力も重要です。社内全体で取り組みが行われるよう体制の基盤を整えましょう。

健康経営に取り組むことを社内外に伝える

取り組みを社内外に伝えることで、健康経営の実現を促進させます。

社員には目的や導入経緯を共有し、取り組む意義や価値を感じてもらいましょう。社外には「健康企業宣言」を行うことで経済産業省による「健康経営優良法人制度」における中小企業部門での審査対象となるため、中小企業は優良法人の認定に近づきます。

プレスリリースや通知による投資家や株主への発信も、取り組みを促進させる要因となり得る重要なステップです。

課題と解決策を明確にする

打ち立てる施策をより効果的な内容にするために、まずは現状の課題を明確にしましょう。

方法としては、ストレスチェックや社員に対するアンケート調査の結果分析を行います。長時間労働や有給の取得率など、部署や役職によって抱える問題は異なる可能性もあります。そのためアンケート調査を行う場合は、それぞれに適した項目を設定するといいでしょう。

施策の実施と効果検証を行う

施策を実施する際には効果検証を併せて行うことで、健康経営の真の実現に近づきます。

一度きりの実施では明確な効果を得ることは困難です。そのため実施とともに、社員から意見を伺うことや第三者による効果測定など行いましょう。施策内容と得られた効果や課題を照らし合わせ、施策の見直しを繰り返し、健康経営が企業に根付くよう努めます。

健康経営の取り組み事例3選

経済産業省が作成した「健康経営優良法人 取り組み事例集」より、健康経営の取り組みが評価され、健康経営優良法人に認定された企業事例を紹介します。

・株式会社東京堂「社員が取り組みやすい健康経営」

・笑み社会保険労務士法人「ITの活用で職員に気づきを与える環境づくり」

それぞれの取り組みと得られた成果をみていきましょう。

及川産業株式会社「協力会社を巻き込んだ推進体制」

及川産業株式会社では協力会社も巻き込んだ推進を行い、従業員の意識向上を図りました。

具体的には、従業員の安全や健康意識を高める機会として「安全大会」を毎月実施し、協力会社の従業員にも可能な限り出席を依頼します。自社だけでなく業務におけるコミュニティ全体を巻き込んだ取り組みによって、従業員の健康意識を根付かせました。

社内では協力会社における健康意識普及の取り組みについて検討するなど、健康について触れる機会をさらに増やすよう努めています。

株式会社東京堂「社員が取り組みやすい健康経営」

コミュニケーション促進を軸に置き従業員が取り組みやすい健康経営に励んでいるのが株式会社東京堂です。

例えば希望する社員が集まり行われる部活動の推奨や、地区で開催されるスポーツ大会に会社単位で毎年参加しています。従業員にとっては楽しみながら体を動かせる機会であり、社内のコミュニケーションの促進によって継続的な運動促進となりました。

社員が取り組みやすい工夫によって心身ともに健康な状態を維持できるでしょう。

笑み社会保険労務士法人「ITの活用で職員に気づきを与える環境づくり」

笑み社会保険労務士法人では、ITツールの活用によって、互いに助け合い心身の負担を軽減させる成果が得られています。

具体的には所員の予定や業務を共有できるツールの導入によって、業務負荷の高い所員が可視化され他所員が率先して手伝える環境を整えました。その結果、上司が管理し指示しなくとも主体的に助け合う風土が根付き、身体面はもちろん精神面でも負担軽減の効果が現れました。

一人ひとりが周囲を思いやり助け合う意識は、健康経営に効果的な企業風土でしょう。

まとめ

今回は健康経営について以下の項目を中心に解説しました。

・取り組むべき企業の特徴

・実現に向けた4つの手順

・企業の取り組み事例

労働人口が減り続ける現代において人的資源の管理は企業の存続に欠かせない取り組みの1つです。自社の現状と課題を明確化し、適切な健康経営の取り組みを検討してみましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン