2021年8月30日公開

BCP(事業継続計画)とは?初めてでもわかる!基礎知識や策定方法

BCP(事業継続計画)は、予測困難な事態が多発する現代において企業が策定しておくべき計画です。

とはいえ、下記のような疑問を感じている方も多いかもしれません。

「具体的にどう策定するの?」

「策定する必要性がいまいちよくわからない」

そこで今回はBCPについて以下項目を中心に解説をしていきます。

・BCPの基礎知識

・策定によるメリット

・策定と運用手順や注意点

・2020年における策定状況

BCPの策定を検討していた方や、取り組み方に悩んでいた方はぜひお役立てください。

目次

BCP(事業継続計画)の基礎知識

BCPの基礎知識として以下4つの項目を紹介します。

・BCPの意味と目的

・策定が推進される背景

・BCPと防災計画の違い

・国内における策定状況

理解を深め効果的な策定に備えましょう。

BCPの意味と目的

BCPとは「Business Continuity Plan」の略称であり、日本語に訳すと「事業継続計画」と表されます。BCPの目的は、企業が予想外の危機的状況に直面した際でも事業を遂行するという社会的使命を果たすことです。

具体的には自然災害やトラブルの発生時にも事業継続を死守できる対応・行動計画を策定することによって、事業停止や損失をできる限り抑えることが可能になります。

参考:企業における情報セキュリティガバナンスの あり方に関する研究会 報告書

BCPの策定が推進される背景

策定が推進される背景には4つの現状が挙げられます。

予測困難なリスクの多発

近年世界中においてテロやハッキングなどの予測困難なリスクが頻発しています。

予測困難なリスクは企業にとって事業復旧を困難にさせることや、最悪の場合は事業停止に追い込むことも考えられるでしょう。そのため、考えられうるリスクを分析し行動計画を策定しておく必要があります。

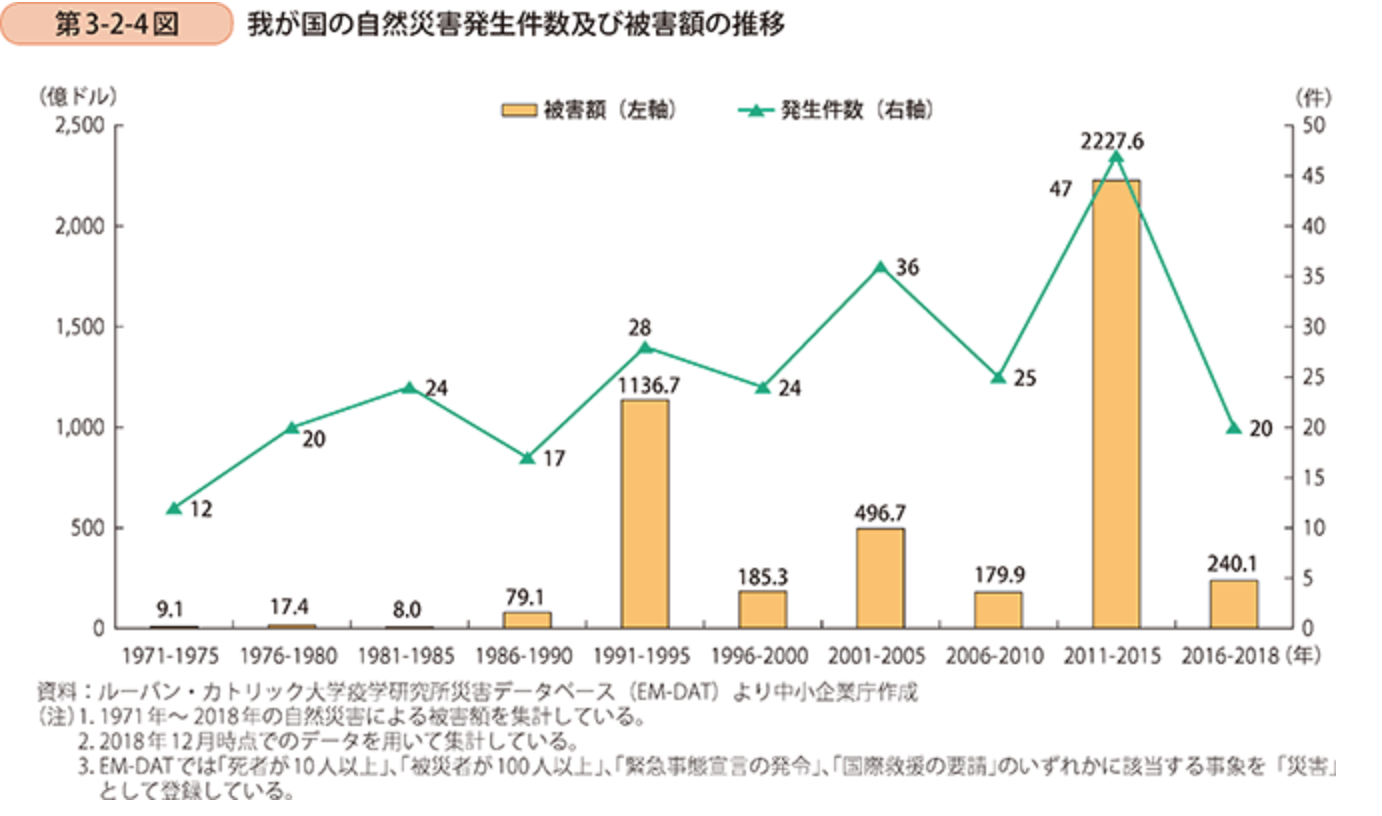

自然災害のリスクが高い

世界の中でも日本は自然災害が遥かに多い国であり、これまでも幾度となく自然災害による被害に遭ってきました。

中小企業庁が作成している「我が国の自然災害発生件数及び被害額の推移」を見ると、被害件数・被害額どちらも増加傾向であることが確認できます。

引用元:中小企業庁『中小企業白書』

特に巨大地震による損害は大きく、人材や資産の対策として避難訓練や建物の耐震化などに取り組む企業が多いかもしれません。さらに経営面を考慮すると今後は事業の継続も視野に入れ、計画を策定する必要があります。

情報化社会の加速

現代では企業における多くの事業が、情報システムやネットワークの稼働を前提とし構築されています。このことは一方で、何らかのトラブルにより情報システムに障害の発生してしまうと事業継続を困難にさせることを意味するのです。

情報システムへの障害は地震などの自然災害だけでなく、機器の故障やウイルス感染、不正アクセス行為など様々な要因で起こり得ます。そのため企業は予測される全てのリスクに対する行動計画の策定が必要です。

事業活動の変化

近年における事業活動は効率化やコスト削減を徹底する傾向にあり、その結果生産や物流の拠点・取引先を集約する活動が増えてきました。そのため集約した拠点や取引先に障害が発生した際には、代わりとなる拠点や取引先の手配が必要となり、事業継続が困難となるリスクが高まっています。

企業は事業活動の変化に併せて、緊急事態が発生した際の行動計画も策定し直す必要があるのです。

参考:企業における情報セキュリティガバナンスの あり方に関する研究会 報告書

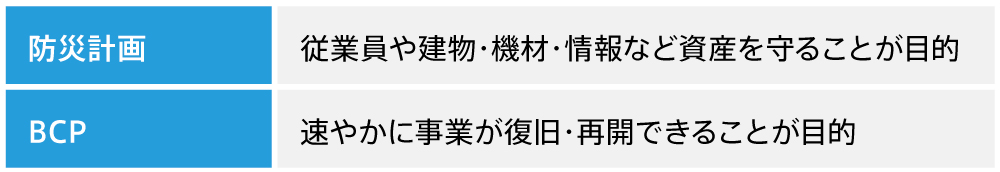

BCPと防災計画の違い

よく似た意味で捉えられやすいBCPと防災計画は目的が異なります。共通する点として、どちらも自然災害やパンデミックなどのあらゆるアクシデントの対策計画ですが、以下の違いがあります。

両者は目的こそ異なりますが、いずれにせよアクシデントへの対策計画はなるべく早期に策定し、実現可能な体制を整えておくことが重要です。

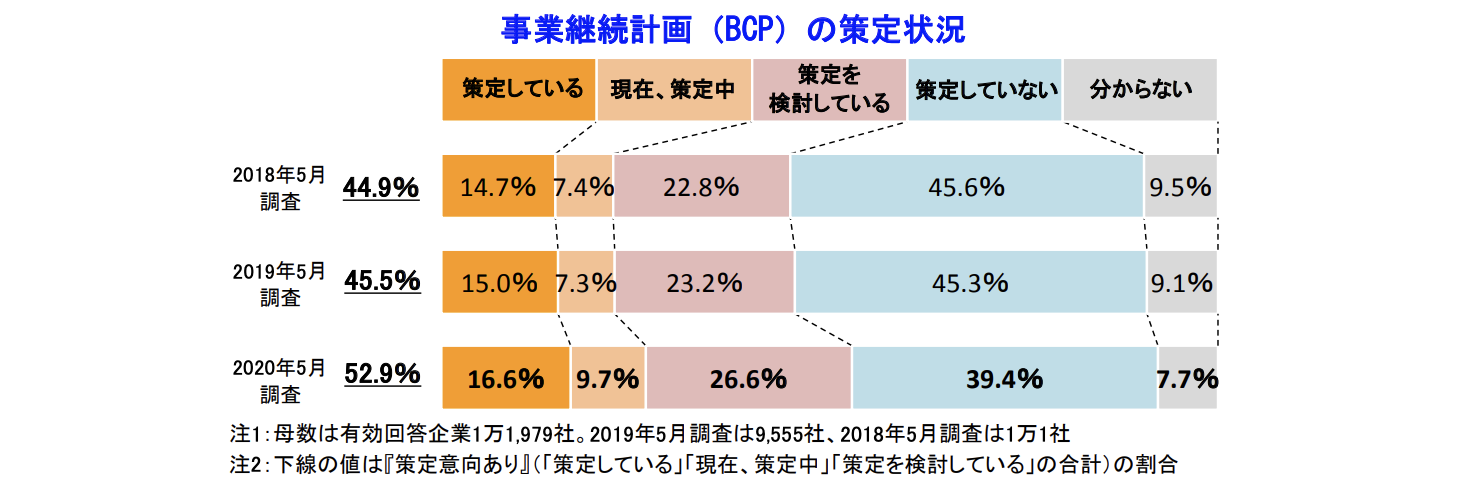

BCPの2020年における策定状況

国内におけるBCPの策定状況について、2020年時点で策定企業は16.6%という調査結果が発表されています。

引用元:事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2020年)

全国23,675社に対し行われた調査であり16.6%は低水準ではありますが、推移を見ると増加傾向であることが示されているのです。

前回の2019年の調査から策定企業は1.6ポイント増加し、併せて「現在、策定中」、「策定を検討している」の回答もそれぞれ増加したことが報告されています。要因としては、地震や台風、豪雨などの自然災害の発生や、新型コロナウイルス感染症などの影響によってBCP策定に対する重要性が高まっていることが伺えます。

実際に予期せぬトラブルによって事業停止や倒産に追い込まれる報道を耳にする機会も増え、今後さらにBCP策定が進んでいくでしょう。

参考:事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2020年)

BCPの策定によるメリット

BCPを策定することで得られる3つのメリットがこちらです。

・緊急時の迅速な対応が可能

・事業や業務の優先順位の明確化

・市場からの信頼性向上

1つずつ詳しく解説します。

緊急時の迅速な対応が可能

明確な計画によって予想外の事態が発生しても早急な対応が可能です。あらかじめ計画を策定していなければ、まず何から取り組むべきか検討から始まり事業復旧や継続には多くの時間がかかってしまうでしょう。

早急な対応が可能になると事業停止や損害をできる限り抑えこみ、トラブルに屈しない強い事業継続を実現できます。また明確かつ具体的な計画は落ち着いた行動を促進し、緊急時でも適切な対応を取ることができるのです。

事業や業務の優先順位の明確化

計画策定の過程において優先すべき事業や業務が可視化され、経営戦略の見直しに活用できます。BCPの策定は緊急事態が発生した際にまず何に取り組むべきかを検討するため、事業の優先順位が明確化されます。

事業の優先順位が把握できると、経営戦略において特に注力や見直しが必要な業務が自然と確認できるでしょう。BCPの策定はさらなる成長を目指す経営戦略においても活用できる、企業にとって重要な取り組みです。

市場からの信頼性向上

緊急時の対策が整えられている企業は、取引先や株主からの信頼を得られやすくなります。反対に、対策を検討していない企業には事業の継続能力に不安を感じ信頼が高まることはありません。

適切なBCPを策定している企業であれば、トラブルの発生時も社会的責任を果たすことに期待できる企業として取引を依頼したくなるでしょう。

投資家にとっても信頼できるポイントとして評価を得られ、選定されやすい企業となり得るのです。

BCPの策定と運用手順

BCPの策定と運用の手順を紹介します。内容を1つずつ紹介するので、自社における取り組みの参考にしてください。

参考:企業における情報セキュリティガバナンスの あり方に関する研究会 報告書

基本方針の立案

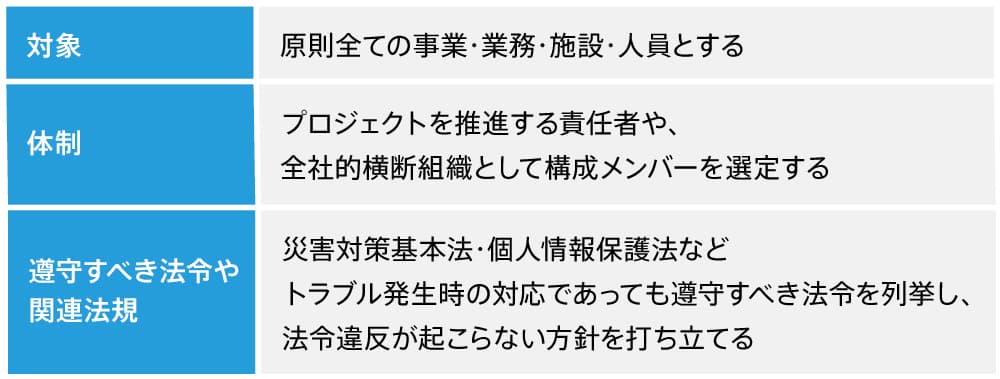

まずはBCPにおける基本方針を立案しましょう。具体的には以下のような内容を検討し、基本方針を定めていきます。

優先する事業や業務の選定

全ての事業に対し緊急事態で停止した際の影響度合いを考慮し、継続もしくは早期の復旧が求められる事業や業務を選定し優先順位を付けます。優先順位に基づいて復旧に取り組む順序を決定し、必要な資源配分を行いましょう。

注意点として選定や決定は経営判断であるため、経営層からの意見や了承を得ることが必要です。

BCPの策定

事業の優先順位が付けられた後に計画の策定を行いましょう。計画の内容の具体例としては、目標復旧時間や計画を発動させる基準の設定が挙げられます。

目標復旧時間とは、事業の中断によって重大な影響が及ぼされないことを目的とした事業の復旧や再開の目標時間を指します。言い換えれば、どの程度まで中断が許容できるかの指標となり中断によるリスクを分析した上で決定すると良いでしょう。

また計画の発動基準は、自然災害など予測できないリスクに対しては自動発動を設定することが適しています。リスク発生に応じて自動で計画が発動されることで、より迅速な対応を行うことが可能です。

従業員への共有

BCPの運用は全ての従業員が対象であるため、決定され次第内容を共有し参加意識を高めましょう。共有の際には従業員が確実な行動を取れるよう、わかりやすく的確に伝えることを心がけます。

またトラブル発生時に即座に行動を取れるよう、行動内容を記載したカードサイズの資料を配布し常に携帯するよう指示するのも良いでしょう。一度の共有では周知徹底とならない可能性もあるため、定期的に共有の場を設けることも重要です。

見直しや改善

BCPは1度策定したままではなく、必要に応じて見直しや改善に取り組みます。見直しや改善を繰り返すことによってBCPの有効性をより高めることが可能です。

見直しや改善を行う機会としては以下のような場合が挙げられます。

・人事異動や組織の大幅な変更

・取引先や拠点の変動

・事業やシステムの変更

・新たなリスクやトラブルの発生

・定期的な見直しの機会

BCP策定の注意点

BCPの策定における2つの注意点がこちらです。

・実現可能な計画にすること

・従業員への教育が必要

それぞれ詳しく解説します。

実現可能な計画にすること

BCPの策定内容は、あくまでも実現できる範囲で設定しなければ適切な運用にはなりません。目的である事業継続や早期復旧にばかり目を向け計画を策定してしまうと、実際のトラブル発生時に取り組む対応が困難なものになる可能性があります。

反対に策定内容が大まかであったり、他社の事例をそのまま採用したような内容では、事業継続や早期復旧は難しいでしょう。

そのためBCPの策定時には自社における現状や環境を考慮した実現可能な内容を検討する必要があります。

従業員への教育が必要

BCPは原則全ての事業・業務・施設・人員を対象とするため、有効に機能させるためには全従業員の理解や知識が必要です。そのため従業員に対して内容の共有に加え教育を行うと、深い理解や知識によって確実な実行につながります。

教育の実施内容としては緊急事態の発生を想定した上で策定された行動を取るよう指示することで、従業員は手順を経験でき対応力の強化に期待できます。従業員の教育によってBCPの社内浸透度も向上されるでしょう。

まとめ

今回はBCPについて以下項目を中心に紹介しました。

・BCPの基礎知識

・策定によるメリット

・策定と運用手順や注意点

・2020年における策定状況

BCPの策定には入念な準備や検討が必要であり、容易に完成できるものではありません。しかしトラブルに対し適切な行動が策定された計画は、自社の経営や事業の保守だけでなく市場からの信頼向上にもつながります。

まずはこれまで緊急事態が発生した際の自社の行動を振り返り、改めて適切な行動や対応を検討してみましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン