2022年8月24日公開

職場における感染症対策とは?すぐに使えるチェックリスト付きで解説

企業の感染症対策は労働者の安全を守り、かつ事業を継続していくために必要な対策です。この記事では、下記の項目を中心に保健師として企業内健康管理室や健康保険組合で従業員の支援をおこなってきた立場からご説明します。

・企業に求められる感染症対策

・従業員の健康管理からみた感染症対策

・従業員の作業環境管理からみた感染症対策

・従業員の作業管理からみた感染症対策

・職場における感染症対策チェックリスト

記事の最後には感染症対策チェックリストも載せましたので、合わせてご活用ください。

目次

企業に求められる感染症対策

企業に求められる感染症対策で求められるポイントは3つです。

・職場の実態を確認する

・全員がすぐに取り組める内容を確実に実施

・確認したことは衛生委員会等に報告し従業員へ周知

3つのポイントを押さえた上で、『管理の3原則』に沿って対策を立案し、フロー図を作成しておくと便利です。効果的な感染症対策を実行できるかどうかは、従業員の安全と健康の確保だけでなく、操業度にも大きく影響します。

そのため感染拡大防止をはかるために企業の実態に即した取組みを迅速・確実に実施しなければなりません。

感染症対策は『管理の3原則』に沿って考える

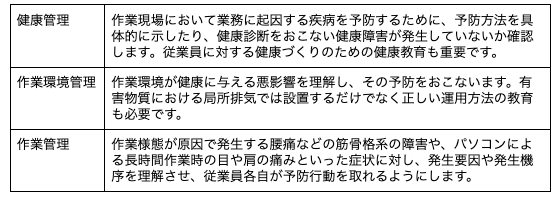

感染症対策は『管理の3原則』に沿って考えていきましょう。『管理の3原則』とは以下3つをいいます。

一般的な管理の3原則の内容は上記に示すものですが、次の章からは感染症対策という視点でそれぞれの項目をみていきます。

感染者発生時のフロー図を作成しておくと便利

感染者や感染の疑いがある従業員が発生した場合の対応を決め、どう行動すべきか従業員がわかるようなフロー図を作成しておくと便利です。

フロー図は、下記の2種類作成しておくといいでしょう。

・管理職向け

・従業員個人向け

大切なのは『職場内で感染拡大させない』対策です。

また、フロー図の作成を合わせて、感染者のいる部門やフロアの対応も考えておくといいでしょう。感染者がいる場合は、下記のフロア対応を迅速行う必要があります。

・外部の清掃業者が入れなくなった場合の手段・方法

・社内汚染時の対処方法

加えて社員を休ませる場合の休暇種別もあらかじめ決めておくといいですね。有給休暇、特別休暇(病気休暇)など、どのような取扱いにするかは企業ごとに異なります。産業医等の専門家の意見や安全衛生委員会での審議等をおこない決定するのが望ましいでしょう。

従業員の健康管理からみた感染症対策

ではまず、従業員の健康管理の視点から感染症対策を考えます。

健診結果や産業医の意見等を元に健康状況を把握する

健康診断結果や産業医の意見等を元に感染症に対するリスクが高い従業員を把握します。ここでは新型コロナウィルスにおける危険因子を紹介します。

特に注意する危険因子

・65歳以上の高齢者

・慢性呼吸器疾患

・慢性腎臓病

・糖尿病

・高血圧

・心血管疾患

・肥満(BMI30以上)

ただし、健康診断結果だけでは把握できない情報もありますので、従業員が職場の安全衛生部門のスタッフ、健康管理室があれば保健師や看護師等に気軽に相談できるよう配慮が必要です。

危険因子には含んでいませんが、妊婦への対応は男女雇用機会均等法に則りおこないます。

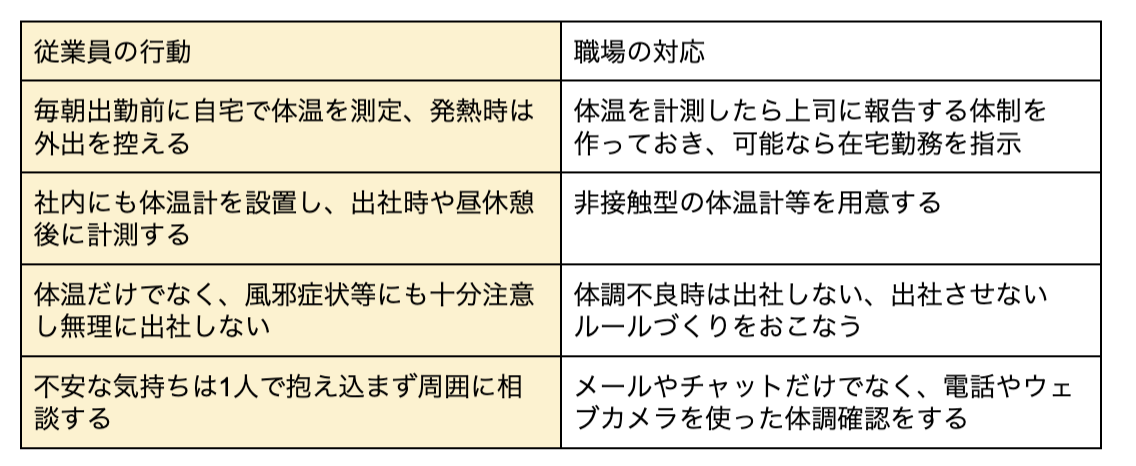

普段の健康状況を把握する

普段の健康状況を把握し異常の早期発見や感染拡大防止をはかります。普段の健康状態を把握できるように下記のような取り組みを実施するといいでしょう。

上記の対応がスムーズに実施できる仕組み作りかが行うといいですね。

衛生教育

従業員に対する衛生教育も並行しておこないます。安全衛生委員会等の場で感染症に対する正しい知識、感染症予防行動について教育を実施しましょう。具体的には下記の通りです。

具体的な衛生教育の内容例

・栄養、休養の取り方

・手洗い、マスク、適度な距離、咳エチケット

・体調に不安のあるときは自己申告し休むこと

・予防接種を推奨する

衛生教育は可能であれば、産業医、保健師等の専門職が実施します。産業医に資料だけでも作成してもらい、管理職や衛生管理者が教育をおこなう方法もおすすめです。衛生教育実施後は、社内イントラネットで教育資料等を配布し、従業員が常に見られるようにします。

従業員の作業環境管理からみた感染症対策

作業環境管理とは従業員が安全に健康的に働けるように職場の環境を整えることをいいます。職場の感染症対策として最も重要なことは、人と人との物理的距離を保つ作業環境の設定と管理です。WHOは『フィジカルディスタンシング』という言葉を用いています。

フィジカルディスタンシングを含む具体的な対策について述べていきます。

職場環境を整備する

フィジカルディスタンシング(WHO)や、職場の消毒や換気を実施し、職場環境を整備します。具体的な内容は下記の通りです。

フィジカルディスタンシング(WHO)の実施

・机にパーテーションを設ける

・会議室の椅子を減らし利用人数を制限する

・喫煙室や休憩室の利用人数を制限する

・エレベーターの利用を制限する

・人が並ぶ場所には足元に表示を貼る

・外部業者が入室する場合の対応を決める(人数や場所)

職場の消毒や換気

・社内の換気(常にドアを開けておく)

・不特定多数が触れるドアノブ、休憩室内の設備、エレベーターのボタン等を定期的に消毒する

・社内の気温・湿度を適切に管理する

・アルコール消毒液の各フロア、各出入口等に設置する

社内全体で、上記の取り組みができるように工夫しましょう。

感染症予防グッズを配布したり、費用を助成する

感染予防グッズを配布したり、購入費用を助成するといった取組みは多くの企業が実践しています。具体的には、下記の内容です。

・マスクを定期的に配布する

・マスクや消毒剤等の購入費用を助成する

・予防接種費用を助成する

従業員が職場や家で感染症予防ができるように支援する取組みは、従業員だけでなくその家族の支援にもつながります。

企業だけでなく健康保険組合等も巻き込んで、定期的な支援をおこなえると望ましいですね。

在宅勤務・時差出勤の体制整備

感染防止と事業の継続とを合わせた体制整備が求められます。以下の勤務体制を整備し、従業員が安全・安心して就業できるよう支援します。

・在宅勤務

・時差出勤

・フレックスタイム

・電車以外(社有車、自家用車等)での通勤を認める

・オンライン会議の活用

・出張、外勤の取り扱いを決める

事業内容によっては上記の対応が難しい場合も想定されますが、できることから、できる人から始めることが大切です。

従業員の作業管理からみた感染症対策

作業管理とは従業員個人がおこなう安全に作業するための行動をいいます。感染症対策での作業管理は仕事中だけでなく私生活にも影響するため、就業中だけでなく普段の生活の中で取り組んでもらう必要があります。

安全に作業できるようルールを決める

安全に作業できるようルールを決めます。以下3つのポイントに注意しましょう。

・マスクを装着する

・周囲の人との接触を避ける

・手洗い、手指消毒を徹底する

作業中はマスクを装着します。夏場の温度・湿度が高い状態での作業では熱中症対策と感染症対策を同時におこなわなければなりません。作業時間を短くし、こまめに休憩を取るようにします。その際は周囲の人と十分な距離を確保し、マスクを外して呼吸を整えます。

作業中は作業に必要な道具等を共用する場合もあるでしょう。ウイルスや細菌は物を介して手から手へ、そして粘膜に付着し体内に入ります。道具等の共用には十分注意が必要です。

食事の前後や物の共有をした後は正しい方法で手を洗います。手を洗う場所が確保できないときは消毒用のアルコール製剤を用います。

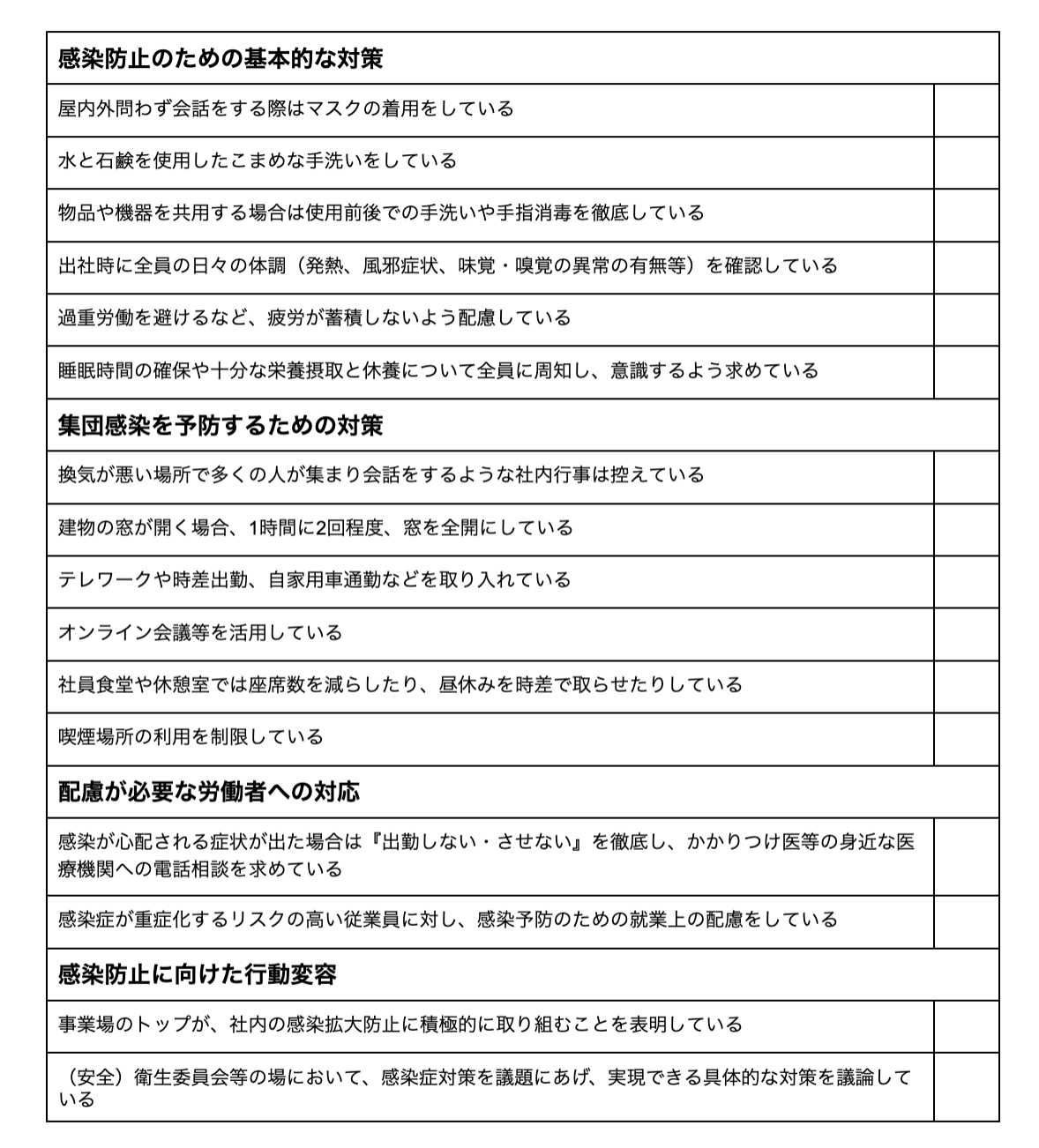

職場における感染症対策チェックリスト

最後に今までの内容をもとにして、感染症対策チェックリストを作成しました。チェックリストの内容をすべて実施しなければならない、ということではありません。

企業の実態に応じ取り組んでいただければ幸いです。

まとめ

企業の感染症対策は従業員の安全を守り、かつ事業を継続していくために必要な対策です。できることから、確実にやっていきましょう。よかったら感染症対策チェックリストもぜひご活用ください。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン