2020年10月29日公開

傾聴とは?プロが教える仕事で活きる傾聴力!ビジネスで効果を出す方法

「すぐに仕事に活かせる傾聴の基本を知りたい」

「傾聴を身につけて部下の信頼を得たい」

このような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?そこでこの記事では、下記の項目を中心に傾聴について解説します。

・傾聴のビジネスにおける効果

・傾聴の実施方法、注意点

『仕事で活きる傾聴力』を身に着けられるよう基本事項を、詳しく紹介しますので、ぜひ参考にされてみてくださいね。

目次

今『傾聴』がアツい!傾聴とはなにか?目的は?

他者とコミュニケーションをはかる上で欠かせないスキルが『傾聴』です。

IT化が進みテレワークなど、同じ会社に勤めていても異なる場所で勤務する働き方が、産業社会全体に浸透してきています。

その中でコミュニケーション能力を高めることで組織を見直そう、組織力を強化しようという動きが見られるようになってきました。このような理由から、コミュニケーション技法の1つとして『傾聴』の重要性が注目されています。

傾聴とは『相手の話を積極的に聴く』コミュニケーション技法

『傾聴』とは『相手の話を積極的に聴く』コミュニケーション技法です。英語では『アクティブ・リスニング』と言います。

傾聴というと『耳を傾ける、じっくり聴く』というイメージを持つ方もいるかもしれません。もしくは、英語表記のほうがイメージがつきやすのではないでしょうか?

『傾聴』を意識しない会話では、“アドバイスばかりしてしまう”“ほとんど自分ばかり話していた”という自体になることがあります。

もしくは、皆さんの中にも、“ついつい自分の体験談を話したり、アドバイスばかりしてしまった”という経験をお持ちの方はいませんか?

『積極的に聴くこと』を意識して会話すると、話の内容をよく理解でき、相手も『聴いてもらった』という満足感を得られます。

また、聴くのは相手の発する言葉だけではありません。相手の表情やしぐさなど非言語的部分にも注意しながら聴きます。

『傾聴』は、自分が話すよりも相手に話してもらう時間が多く、相手が気持ちよく話せるような聴き方をします。

傾聴の目的は『相手と気持ちが通じ合うことで信頼関係を築く』

傾聴の目的は『相手と気持ちが通じ合うことで信頼関係を築く』ことです。

傾聴を用いて話を聴くと、相手は『この人は自分を理解してくれている』と感じます。それがお互いの信頼関係につながります。

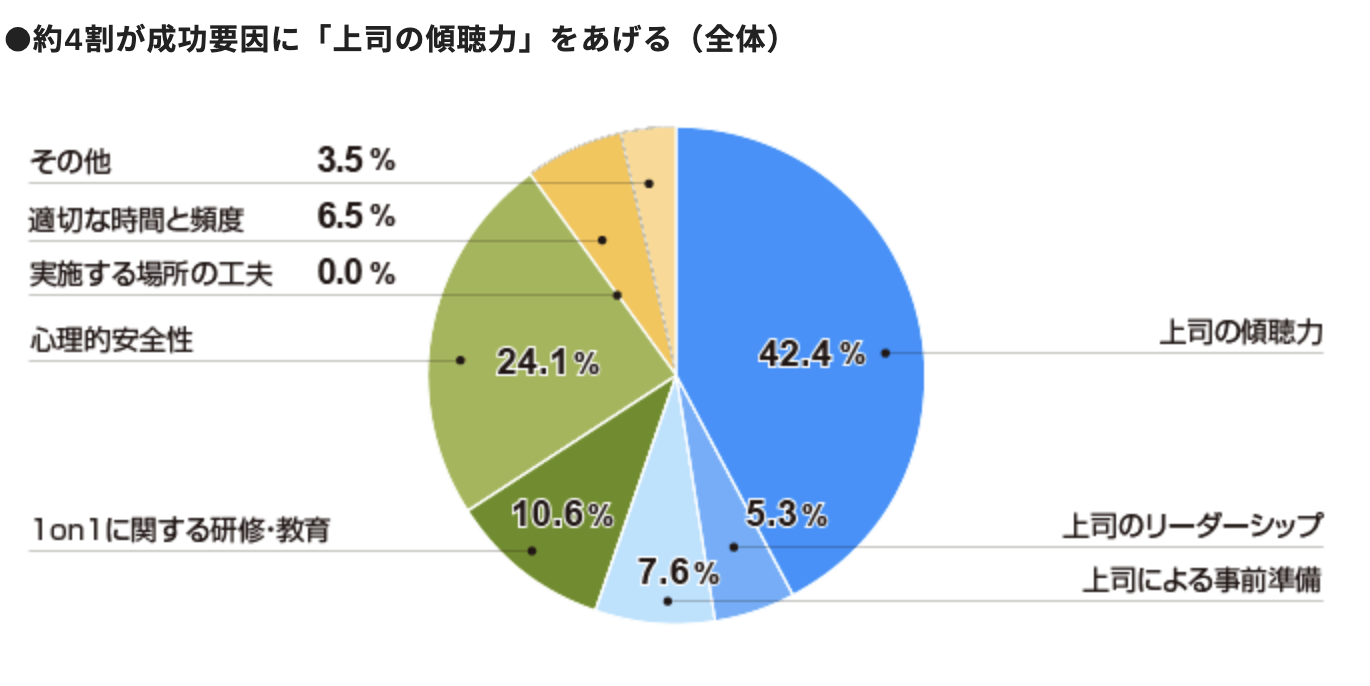

1on1を実施している企業への調査では、『1on1成功の鍵は上司の傾聴力』との回答が4割を超える結果となりました。

引用元:日本の人事部 『1on1の導入割合は4割超。上司の傾聴力が成功の鍵に』

上司が部下を理解し的確な指示を出したり部下の成長を促すために、傾聴力がとても重要だとこの調査結果でも示されていますね。

このように、傾聴の目的は『相手と気持ちが通じ合うことで信頼関係を築く』ことと言えます。

傾聴のビジネスにおける効果

では傾聴することでビジネスでどのような効果を期待できるのでしょうか。大きく分けて2つの効果があります。

傾聴のビジネスにおける2つの効果

・傾聴により仕事がスムーズに進行する

・離職者が減り人材確保につながる

それぞれ詳しくお伝えしていきます。

傾聴により仕事がスムーズに、相手の気持ちや考えが理解できる

まず、傾聴により仕事がスムーズに進行する効果があります。

『相手の話を積極的に聴く』ことで得られる情報量が増え、より良い判断ができます。

なんとなく話を聞いたり、自分ばかり話してしまうと、

「相手が言ったこの言葉ってどんな意味だったのかな?」

「さらっと流してしまったけど、もっと詳しく聞いておけばよかったな」

といった、後で振り返ったり誰かに内容を聞かれた時に、必要な情報が不足し困った経験はありませんか?

一方、『相手の話を積極的に聴く』ことで得られる情報量が増え、より良い判断ができるのです。

つまり、傾聴により相手の気持ちや考えに対し理解が深まります。

傾聴は感情に注目して聴くので、「もやもやして‥‥」「とてもうれしくて」など感情を表す言葉を受けてさらに丁寧に話を聴いていきます。

その感情が生まれたのはどんな状況だったのか、相手はどんな考えだったのか、感情を表す言葉から話を聴いていくと、相手の気持ちや考えをより深く理解できますね。

以上の理由から、傾聴には仕事が円滑に進む、相手の気持ちや考えが理解できる効果があります。

離職者が減り人材確保につながる

傾聴することで、離職者が減り人材確保につながる効果があります。

上司に傾聴スキルがあると、しっかり話を聴いてもらえるので部下はもっと話したくなり、それが部下の安心感の醸成につながります。

また、部下は上司に自分を理解してもらえると感じると、部下の承認欲求が満たされ仕事のモチベーションが向上し「もっと頑張ろう!」と思えるのです。

傾聴できる上司がいるチームでは、部下は活き活きと働けます。コミュニケーションも活性化し、職場全体に活気が生まれるでしょう。

このように『安心感』『モチベーション向上』『職場の活性化』により、離職者減少・人材確保につながります。

傾聴の実施方法

それでは、傾聴の具体的な実施方法について3点ご紹介していきます。

・本人に考えさせる、気づきを促すこと

・リフレクション(言い返し)を行うこと

さらに、傾聴する際の注意点も合わせてお伝えします。難しい言葉はわかりやすい言葉に置き換えて説明しますので、気楽に読んでくださいね。

傾聴の基本的姿勢は「受容・共感・自己一致」

傾聴で一番大切な基本的姿勢からお伝えします。

受容とは、文字通り受け入れることを意味し、相手に興味・関心を持って肯定的な態度で聴きます。

皆さんが会話するときに相手が自分に興味がなく、否定的な態度だったらどうでしょうか?

話したいと思えるでしょうか?受容することで、相手は「この人なら話を聴いてくれそう」と思うので、信頼関係構築の第一歩になります。

共感とは、共に感じると書きます。聴く側が相手の体験を共有する、もし自分が相手の立場だったら同じような感情や思考を体験するだろうという考えで話を聴くことです。

注意したいのが「同感」と「共感」の違いです。

同感は「うんうん、そうだよね。わたしも同じ!辛いよね、わかるよ」と相手と同じ意見ですが、共感は「あなたは今こんなに辛いのね、あなたの辛い気持ちが伝わってきたよ」と相手の気持ちを体験し共有します。

例えば「私は殺したいほど憎い人がいる」と言われたら「そんなに憎いと思う人がいるんだね、苦しいね」と伝えるのが共感です。相手と同じ意見でなくても話を聴くことができますよね。

自己一致とは、相手の話を聴きながら、自分の気持ちや感情も理解しながら聴く姿勢です。身構えることなく自然体で素直に誠実に話を聴きます。

自己一致の概念は説明するのがとても難しいのですが、例えば、自分の斜め上にもう一人の自分がいて第三者のように俯瞰して自分を見ている状態と言いかえられます。

このように「受容」「共感」「自己一致」を基本姿勢として話を聴くのが傾聴の基本です。

本人に考えさせる、気づきを促すこと

傾聴では本人に考えさせる、気づきを促すこともとても重要です。

皆さんの普段の会話で、つい自分の成功・失敗談からアドバイスしてしまう、自分の気になる部分だけ詳しく聴いてしまうといった経験はありませんか?

場合によってはアドバイスも必要ですが、傾聴では本人に考えさせ内省を深められるような聴き方をします。

そのため、オープンクエスチョン(開かれた質問)で、相手が自由に話せるよう配慮をしましょう。

例えば、

「もう少し詳しく状況を聴かせてほしい」

「具体的にどう楽しかったの?」

といった、YESかNOで答えるような質問ではなく、相手が自由に話せるような問いかけをします。

ここでは「なぜ、どうして」と答えを求める聴き方ではなく、「どう思っているか」と聴くことで自由に考えられるように促すのがポイントです。

例えば「どうして同僚の◎◎くんを無視するの?」と聴くのではなく、「同僚の◎◎くんについてどう思っているの」という聴き方をするイメージです。

さらに、傾聴では相手の話をさえぎらずに聴き、自分の興味や関心で質問をしません。

相手が話終わらないうちに自分が話だしてしまうと、相手は話をさえぎられた、最後まで聴いてもらえなかったと感じますし、気づきの妨げになります。

また、話の本質には関係ない部分の自分が興味・関心のあるところだけ質問するのも、会話の流れを聴き手が変えてしまう行為です。

このように、相手が自由に話せる質問方法や会話をさえぎらない聴き方をすることで、本人に考えさせる、気づきを促すことにつながります。

リフレクション(言い返し)をおこなう

傾聴ではリフレクション(言い返し)も非常によく使う技法です。

リフレクション(言い返し)とは、相手の言葉をそのまま伝え返したり、話の途中で要点をまとめたり、感情に関する言葉を拾うことです。

リフレクション(言い返し)を取り入れながら聴くと会話は相手主体で進んでいきますし、相手によってはリフレクション(言い返し)だけで内省が十分に深まり自分なりの答えが出る場合もあります。

リフレクション(言い返し)は話を理解する上でとても重要です。相手の話を遮らずに聴いていると、相手が自分のペースでどんどん話してしまう場合もあるかもしれません。

また、感情をに関する言葉を聞き流してしまうと、その感情の裏にある本人の考えや価値観に本人も気づかないままになる可能性があります。

相手の話や感情がわからないまま話がどんどん進んでいくことを防ぐために、内容が理解できないときや一旦話を整理したいときには、

「ここまでの話って◯◯◯ってことで合ってるかな?」

「イライラしたというのをもう少し詳しく聴かせてくれるかな」と伝えます。

もし話や感情がよくわからないまま会話が終わってしまうと、相手は「この人は自分の話を理解していない」と感じ不信感につながる場合があるんですね。

聴き手の解釈が間違っていてもいいので、必ず確認することが大切です。間違っていれば相手は訂正したり言い換えたりしてくれるので、聴き手が話の内容を理解しないまま話が進んでしまうことを防げます。

このように傾聴ではリフレクション(言い返し)を使いながら話を聴いていきます。

傾聴する際の注意点

以下の3つのポイントを守りながら傾聴します。

傾聴する際の3つの注意点

・適度な質問は必要だが、質問ばかり繰り返さないようにする

・相手が話を変えるのは相手の意志で自由にできるが、聴き手が勝手に話題を変えない

・「どうしたらいいと思いますか?」などと聞かれてもアドバイスや意見をしない

傾聴する際の注意点を3つお伝えしますね。

第一に、適度な質問は必要ですが、質問ばかり繰り返さないようにします。

聴き手が質問ばかりしてしまうと、相手は「質問に答えなくては」と考え質問に答えることに注力します。それでは傾聴になりません。なにを話すかは相手が決めることです。

聴き手はもっと詳しく話してもらうことが相手の気づきにつながる場合に、「あなたはそのときどう感じたの?」といった質問をします。決して質問攻めにならないよう注意しましょう。

第二に、相手が話を変えるのは相手の意志で自由にできますが、聞き手が勝手に話題を変えないようにします。

相手がまだ話しているのに別の話題を振ったり、話がそれるような質問をすると、話の流れが変わりますね。勝手に話が変わってしまうと相手は「話を遮られた」と感じます。

第一でもお伝えした通り、なにを話すか決めるのは相手です。聴き手が勝手に話題を変えないようにしましょう。

第三に、相手から「どうしたらいいと思いますか?」などと聞かれてもアドバイスや意見を求められるまま伝えることは避けます。

上司と部下で話していると、「どうしたらいいと思いますか?」「◎◎課長ならどうしますか?」といった助言や回答を求める質問をされるかも知れません。

傾聴では相手が答えを求めていても、まずは相手に考えてもらう、気づきを促すように関わります。

このような場合は、「どうしたらいいか、これから一緒に考えよう」、「どうしたらいいか考えているんだね」といった返答にとどめ、相手の内省が深まるようにアドバイスや意見は控えます。

まとめ

今回は以下の内容を中心に傾聴についてお伝えしてきました。

・傾聴のビジネスにおける効果

・傾聴の実施方法、注意点

ポイントを押さえればどなたでも傾聴力はアップします。今回、紹介した内容は、すぐに実践できる内容なので、ぜひ仕事に活かしてみてくださいね!

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン