2020年11月18日公開

相対評価とは?絶対評価との違いやメリット・デメリットを解説

相対評価は、人事制度において一般的な評価方法でした。しかし最近では欧米では主流とされている「絶対評価」を人事評価に採用する企業も少なくありません。

そのため、「相対評価と絶対評価、どちらを自社で採用すべきか」と迷っている方も多いのではないでしょうか?

そこで、相対評価について下記のポイントを中心にご紹介します。

・相対評価のメリットとデメリット

・相対評価と絶対評価のどちらを採用するべきか

この記事では、相対評価についてまとめて解説しています。ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

相対評価とは?絶対評価との違い

まずは相対評価と絶対評価の違いについて解説します。

ここでは、それぞれに評価方式について詳しく解説します。

相対評価とは?

相対評価とは、特定の集団のなかで相対的に優劣を競う方法です。

決められた人数に対して評価が割り振られるため、相対評価は人件費を事前にコントロールしやすいというメリットがあります。

一方で競争相手の足を引っ張ることで相対的に自分の評価が上がるため、チーム内での助け合いが阻害されやすいという注意点もあります。

絶対評価とは?

絶対評価とは、組織の定めた基準を満たした場合に評価する方法です。

事前に評価基準を明示するため、社員は目標達成に向けて頑張りやすいというメリットがあります。

一方でメンバー全員が基準を満たせば全員高評価となるため、人件費を事前コントロールしにくいというデメリットもあります。

相対評価の事例やメリット・デメリットとは?

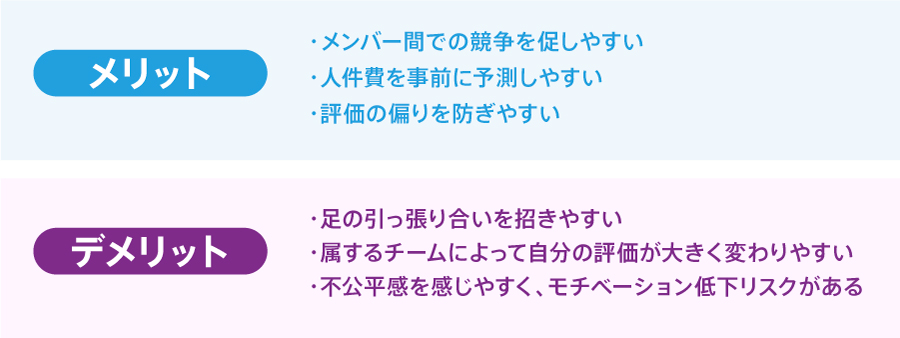

「相対評価は具体的にどのような仕組みなのか知りたい」と考えている人もいるかと思います。そこで、相対評価のメリット・デメリットを下記表にまとめました。

それぞれの良い点・悪い点について、具体的にどのような事例があるのか、下記で詳しく解説します。

相対評価のメリット

まずは、相対評価のメリットから解説します。

予算調整をしやすい

相対評価は事前に「高評価は全体の上位10%」と決めておくため、人件費をあらかじめ見積もりやすいというメリットがあります。

相対評価はあくまでチームの中で相対的に優劣を決める仕組み。よって高評価を受けた社員が予想より多くなったり、逆に高評価者があまり出なかったというケースがありません。

このように「事前に人件費をある程度正確に見積もりたい」なら、相対評価がおすすめです。

メンバー間の競争を促進できる

相対評価はチーム内での成績に基づいて人事評価を決めるため、メンバー間での競争を促進しやすいメリットがあります。

「高評価を獲得するため、同じメンバーのA君には絶対負けない」

「評価が低くならないよう、平均以上の成績を残す必要がある」

このようなインセンティブやプレッシャーを与えやすく、社員個人がより仕事に取り組むように促しやすいです。ただし競争を促しすぎると「足の引っ張り合い」が発生するリスクがあるので注意しましょう。

メンバーを評価しやすい

相対評価は、評価を下す人の主観が入りにくいメリットがあります。

あらかじめ「高評価は全体の上位1割」などと配分を決めて、それに基づいて評価を割り振ります。そのため、評価者によって評価が偏ってしまうリスクが減ります。

このように、相対評価は評価をする側にとっては、評価しやすいメリットがあります。その一方で属するチームによって評価のされやすさが変わってしまうでしょう。

それにより評価される側のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。

相対評価のデメリット

次に相対評価のデメリットについて、詳しくご紹介します。

メンバーのモチベーション低下リスクがある

相対評価は属するチームによって、評価のされやすさが変わります。

チームの中でのみ優劣を決めるため、優秀な人材が多いチームにあたると努力しても評価されにくく、逆に周りのメンバーがあまり優秀でない場合は、あまり努力をしなくても高評価を獲得しやすい傾向があります。

このように相対評価は時にメンバーの不公平感を助長し、モチベーション低下を招いてしまうことも。そのため、相対評価はメンバーのモチベーション低下リスクがあります。

足の引っ張り合いが発生するリスクがある

チームの中で相対的に優劣を競うという相対評価の性質上、「上位成績者の足を引っ張れば自分が評価されやすくなる」と考えてしまうメンバーもいるでしょう。

人事評価の本質的な目標は「社員を適正に評価しモチベーションをあげ、会社の業績を伸ばすこと」であるはずです。そのため、相対評価を導入するのであれば、足の引っ張り合いをいかに予防するかが重要なポイントとなります。

絶対評価の事例やメリット・デメリットとは?

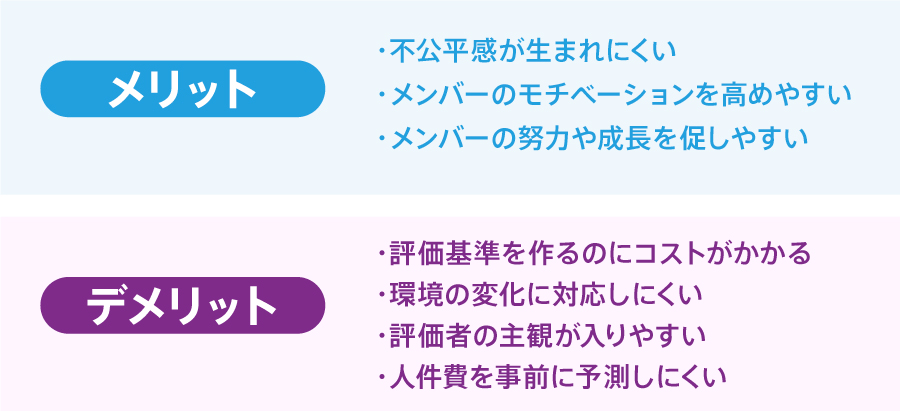

相対評価について知る一方で、「絶対評価の事例やメリット・デメリットを知りたい」と考えている人もいるかと思います。そこで、絶対評価のメリット・デメリットを下記表にまとめました。

各メリットとデメリットは具体的にどういうことか、下記で解説します。

絶対評価のメリット

まずは絶対評価のメリットから解説します。

不公平感が生まれにくい

絶対評価ではあらかじめ評価基準を明確に設定し、目標が達成できたら高評価になるというもの。基準を満たしているかどうかだけが判断基準となるため、評価される側にとっては納得感を感じやすい仕組みです。

「できるだけ公平に人事評価を行いたい」と考えているなら、絶対評価の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

メンバーのモチベーション向上が期待できる

絶対評価はチームメンバーの優劣によって評価が決定しないため、「自分が努力して基準をクリアすれば評価される」とメンバー個人の努力を促しやすい仕組みです。

「チームメンバー間で足の引っ張り合いが多い」と感じているなら、絶対評価の考え方を参考にしてみてはいかがでしょうか。

メンバーや組織の成長が期待できる

絶対評価では、「相対的に自分がチームメンバーよりも優秀かどうか」よりも、「設定された基準をクリアできているかどうか」を重視します。

これによって相対評価のデメリットであった「足の引っ張り合い」が発生しにくく、個人や組織全体での切磋琢磨が生まれやすく、チーム全体の成長が期待できるでしょう。

絶対評価のデメリット

次に絶対評価のデメリットについて、詳しくご紹介します。

評価指標の策定が大変

絶対評価は、個人に合わせて評価基準を作るため、最初に評価基準を作るコストが発生します。個人ごとに適切な評価基準の作成を行う労力がかかるため、人事部やマネージャーの負担が増すリスクがあります。

時代の変化に適応しにくい

絶対評価は、時代の変化に適応しにくいというデメリットがあります。

なぜかというと、設定した評価基準は、一度作成すると見直す機会が意外と少ないからです。また、一定期間ごとに基準を再設定する対応策もありますが、評価指標の策定するためにコストが発生します。

このように、市場環境の変化や景気の悪化など、時代の変化に合わせて柔軟に評価基準を見直しにくいのが絶対評価のデメリットと言えるでしょう。

評価者の主観が入るリスクが高い

絶対評価は一見すると平等な評価方法に見えますが、「評価する側の主観が入りやすい」という意外なデメリットがあります。個人に合わせた評価基準を一人ずつ作成するため、評価基準を作成する人によって評価基準が高くなったり低くなったりする恐れがあります。

「評価基準を設定する人によって、目標を達成する難易度が変わりやすい」ことが、絶対評価のデメリットです。

人件費を事前に予測しにくい

絶対評価は理論上、メンバー全員が基準を満たす可能性があるため、人件費を事前に予測しにくいというデメリットがあります。

絶対評価は定められた基準を満たしたメンバーを高評価する仕組みです。 個人の頑張りにあわせて柔軟に評価できるというメリットがありますが、事前に高評価者が何人出るか把握するのは難しく、人件費を事前に予測しにくいです。

絶対評価を導入するときは、高評価を受けたメンバーが多数発生した場合も対応できるように予算を組んでおく必要があります。

なぜ今「相対評価と絶対評価の併用」が重要なのか?

「どちらの評価方法を自社で採用しようか迷っている」という方もいるでしょう。

相対評価と絶対評価のどちらが自社にとって一番良いのか迷うのは、当然の事だと思います。このような場合におすすめなのが、相対評価と絶対評価の併用です。

相対評価と絶対評価は、併用して導入可能です。これによって、営業部は絶対評価で間接部門は相対評価など、部署ごとに適した人事評価方法を採用できます。

「相対評価と絶対評価の良いとこ取りをしたい」と考えているなら、相対評価と絶対評価を併用してみてはいかがでしょうか?

相対評価・絶対評価を併用する方法

相対評価と絶対評価を併用する場合、どのようなパターンがあるのかご紹介します。

・評価項目ごとに使い分ける

・役職ごとに評価方法を分ける

具体的にどういうことなのか、下記で詳しくご紹介します。

絶対評価と相対評価を両方行う

「評価の偏りを防ぐ」のが目的であれば、 二つの段階に分けて人事評価を行うことをおすすめします。

例えば、一次評価では絶対評価を活用し、二次評価では相対評価を活用するといった導入方法があります。一回目の評価では機械的に絶対評価で判断されるものの、二次評価で相対評価されるため、各評価方法のデメリットを中和できます。

成果は相対評価に、働きぶりは絶対評価にする

相対評価する項目と絶対評価する項目を分けて人事評価するという方法もおすすめです。

例えば、「一定以上の売上を達成できているか」「設定した目標を達成できたか」といった項目は絶対評価を行い、一方で数値化が難しい項目については相対評価を行ってみてはいかがでしょうか?

評価項目に合わせて評価方法を使い分けることによって、各評価方法のメリットを活かしつつデメリットを抑えることができます。

役職に合わせて評価方法を変える

成果がよりシビアに問われる管理職に成果主義を導入し、一般社員に対しては相対評価を行うという導入方法もおすすめ。

成果主義が主流の欧米でも、役職のないメンバーに対しては相対評価を行い、成果が求められる管理職には絶対評価が適用されるケースが多いようです。

業界や会社によっては、役職や職種によって評価方法を分けるのも良いかと思います。

まとめ

今回は下記のポイントを中心に、相対評価について解説しました。

・チーム内で競争を促しやすいが、足の引っ張り合いが発生するリスクがある

・相対評価と絶対評価を使い分けることが大切

相対評価は特定のチーム内で「優秀者は上位10%のみ」など配分を決めるので、人事評価を行いやすく人件費を予測しやすいというメリットがあります。

一方でチームメンバーが優秀過ぎると努力しても高評価を得にくかったり、逆にメンバーの足を引っ張ったりすると努力しなくても相対的に高評価になりやすいというデメリットにも注意が必要です。

相対評価と絶対評価はそれぞれメリット・デメリットがあり、一概にどちらがおすすめというものではありません。自社の業務内容を考慮し、相対評価と絶対評価を使い分けて導入することが今後の人事制度には求められているのではないでしょうか?

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン