2020年10月28日公開

戦略人事とは?目的や事例を通し今すぐ取り組める方法を身につけよう

「戦略人事って一体なに?」

「自社でも取り組みを始めたいが、イメージが湧かない」

「導入して、本当に上手くいくんだろうか」

戦略人事について、このような悩みを抱える方は多くいらっしゃるかもしれません。

実際に世界のグローバル企業では導入が進んでいるものの、国内企業の導入はまだ少ないのが現状です。そこで今回は、下記の項目を中心に解説します。

・国内企業の導入事例

・今日から始められる取り組み

自社の現状と照らし合わせて読むことで、戦略的人事の導入イメージが掴みやすくなります。導入を検討していた方はぜひ参考にしてくださいね。

戦略人事とは

戦略人事は、1990年代にアメリカのミシガン大学教授デイビッド・ウルリッチ氏によって提唱された、戦略的人的資源管理の略語です。まずは、彼が唱えた戦略人事の概要について、以下4つの項目に沿って解説します。

・戦略人事の目的

・戦略人事と人事戦略の違い

・戦略人事を導入するメリット

・戦略人事の導入における課題

それぞれの項目についてみていきましょう。

戦略人事の目的

戦略人事とは、企業の目標達成を目指し、人材の側面から経営戦略に深く携わっていく目的を持ちます。

具体的な目的は、「人材のエキスパートとして、人事や組織などを最大限活用し、企業戦略を支え、経営陣とともに事業の目標達成を目指す」ことです。

企業が持つ経営資源である「ヒト・モノ・カネ」の中でも「ヒト」にアプローチした戦略的な業務が求められます。そのため、人事にまつわる知識や能力に加えてマネジメントスキルも必要です。

戦略人事と人事戦略の違い

戦略人事と人事戦略の違いは、事業の目標達成に影響するか否かという点にあります。

「人事戦略」は、人事業務である採用や労務管理において、課題や環境に適したより良い制度やシステムを設置し運用する取り組みです。一方で「戦略人事」は、事業の目標達成を目的とし、経営戦略に沿った人材マネジメントを行います。

具体的には、「人事戦略」では公平な評価制度の見直しや、業務効率化を目指したシステムの導入などの業務です。

「戦略人事」においては、事業達成のための必要なスキルが身につく社員育成プログラムの企画や、経営戦略に必要なスキルを持った人材の採用などの業務が行われます。

一般的な人事とは異なり、経営陣と同じ目線を持った人事業務を行うビジネスパートナーとしての役割が求められます。

戦略人事を導入するメリット

戦略人事の導入は、経営戦略と連動した迅速な人材活用を可能とし、スピーディーで効果的な経営戦略の達成に貢献します。

戦略人事は、経営戦略に基づいた人材マネジメントを行うため、その時々の状況に応じた人材活用を速やかに実行することが可能です。経営戦略とは離れ、専門業務に特化した一般的な人事では、人事配置にタイムラグが生じやすく、せっかくの人材も活用できる機会が減ってしまう可能性があります。

労働人口の現象や働きがいが重視される今、企業の人材を有効活用でき経営戦略の達成に貢献する戦略的人事は、企業や社員にとって大きなメリットとなり得るでしょう。

戦略人事の導入における課題

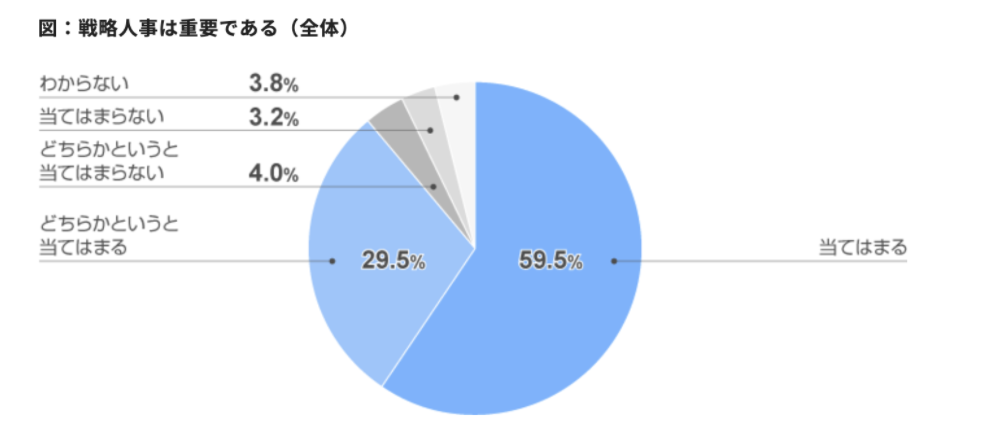

日本における戦略人事の課題は、重要である意識は広まっている反面、実践できている企業はごく少数であることです。

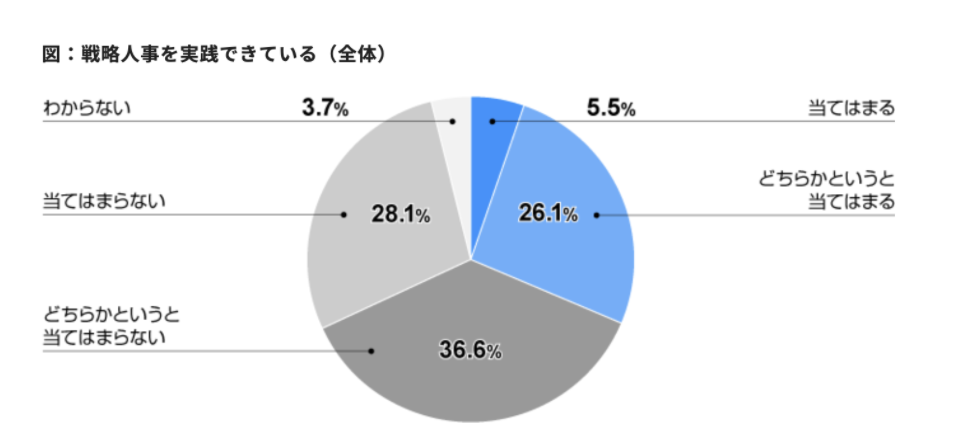

『日本の人事部 人事白書2018』が実施したオンライン調査結果によると、9割の企業が重要性を認識しているものの、機能できているという企業は約3割であることが報告されています。

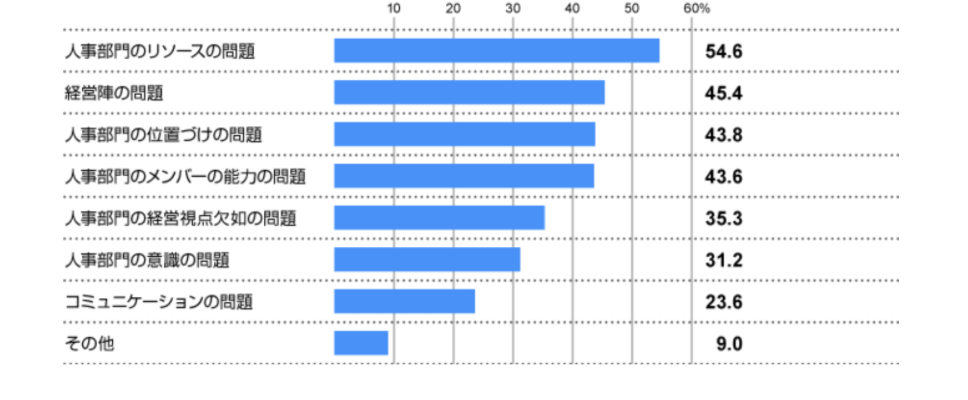

戦略人事が実践できない理由として過半数以上を占めているのが「人事部門のリソースの問題」です。

この調査結果から、導入における真の課題としては、人事部が現在の業務に追加し、戦略的人事にリソースを割く余裕がない現状が考えられます。

そのため、導入を検討する際には必要な人材や業務量などを明確にし、人員補充や業務の効率化、見直しなどに取り組む必要があるでしょう。

戦略人事において人事部に求められる4つの機能

戦略人事を提唱するデイビッド・ウルリッチ氏は、戦略人事には4つの機能が必要であることを唱えています。

戦略人事の4つの機能

・BP(ビジネスパートナー)

・CoE(センター・オブ・エクセレンス)

・OD&TD(組織開発&タレント開発)

・OPs(オペレーションズ)

それぞれの機能について紹介します。

BP(ビジネスパートナー)

BPは各事業部の課題や現状に耳を傾け、人的側面で問題解決に取り組む機能のことです。経営陣と共有している経営戦略に沿った人材マネジメントを検討し、人材育成や採用などに取り組みます。

そのため、BPには、最大限の成果を生み出すビジネスパートナーとしての役割が求められます。

CoE(センター・オブ・エクセレンス)

CoEは経営戦略に沿った人材マネジメントの企画や設計を実行する役割のことです。主にBPで検討された評価制度や研修プログラムについて、具体的な内容の企画や設計を行います。

CoEには、BPをサポートするために豊富な専門知識や能力が求められ、正確かつ現実的な企画や設計を目指します。

OD&TD(組織開発&タレント開発)

ODとは、企業理念や方針を社員に浸透させる機能を指します。一方で、TDは、目指す組織像を作り上げるために必要な人材を育成し活躍させる機能です。

そのため、ODとTDはどちらも欠けてはならない表裏一体の機能と言えるでしょう。

OD&TDを実施することで、社員全員が共通のビジョンを持ち、目標に向かって自分自身を高めることで、企業と社員双方の成長につなげていきます。

OPs(オペレーションズ)

人事業務のエキスパートとして、決定された制度やプログラムの運用を担うのがOPsです。

企画された評価制度の細かなプロセスの実行や、研修の運用、勤務管理など様々な業務を担っています。そのため、OPsには、正確で効率の良い業務が求められます。

具体的な導入方法

戦略人事の具体的な導入には、自社の現状を踏まえた適切な検討が重要です。

それゆえ、制度やプログラムとして動き出すには多くの時間も必要となります。しかしながら、必要な知識や環境は今からでも身につけ整えることも可能です。

次は、短期的に取り組める方法と中長期的に取り組める方法を、それぞれに分けて紹介します。

すぐに行える取り組み3選

戦略人事の導入や稼働に際して、予め行える取り組み3選がこちらです。

・経営方針や戦略への理解を深める

・経営陣による意思決定の場への出席

・経営戦略の実行を人材面で支えるビジョンを明確にする

今から取り組んでおくことで、戦略的人事のスムーズな導入や稼働を実現します。自社の現状と照らし合わせ、必要な準備に取り掛かりましょう。

経営方針や戦略への理解を深める

戦略人事は経営戦略に基づいた取り組みを行うため、あらかじめ経営方針や戦略の内容を深く理解する必要があります。具体的には以下の理解を深めると良いでしょう。

・会社全体の中長期計画

・各事業部の目標や取り組み

・各事業部のこれまでの成果

理解を深めることで、経営陣と同じ目線に立って経営戦略を捉えられ、より効果的な人的マネジメントの実行に近づきます。

経営陣による意思決定の場への出席

人事部の枠を超え事業のトップが集う会議に出席することで、戦略人事を行う使命感や取り組む意志が高まります。

ビジネスの意思決定の場への出席は、事業目標に対する具体的な狙いや課題が明確になります。それによって、自分の立場において求められていることや、実現すべき事柄が思い浮かべやすくなるでしょう。

同時に、経営戦略を実現するための一員であることの自覚も強まり、戦略的人事を行う上での意識形成にもつながります。

経営戦略の実行を人材面で支えるビジョンを明確にする

戦略人事の導入には、経営戦略を支えられるような明確なビジョンの策定が必須です。策定方法の手順は、下記の通りです。

経営戦略:「高品質・高価格に特化し健康と美味しさを消費者に広める」

ステップ1:初めに経営戦略に基づいた社員像を考える

ステップ2:その社員像を形成するために必要な能力やスキルを検討する

具体例

「その社員像には健康に関する知識が必要」

ステップ3:その能力やスキルを身につけるためのビジョンや方法を検討する

下記の内容を検討しましょう。

「社員の育成に必要な教育プログラムはどんな内容か?」

「知識の習得をどのような物差しで図るか?」など

経営戦略への理解を深め、経営戦略に基づいた社員像と、育成方法をつなげて検討することで、経営戦略を支える人材マネジメントのビジョンが明確になります。

長期的な取り組み3選

戦略人事の本格的な導入を見据えた、長期的な取り組み3選がこちらです。

・人事部が人材面でビジネスを支えているという意識を浸透させる

・経営戦略の実現を目指した教育制度の設立

・コンサルティングやセミナー、ツールの活用を検討する

周囲を巻き込んだ取り組みによって、自社における戦略的人事の定着につながります。目指すべき姿を見据え、計画的に取り組みましょう。

人事部が人材面でビジネスを支えているという意識を浸透させる

戦略人事の導入には、人事部のメンバーに経営戦略に携わっている自覚を持たせることが重要です。

戦略人事に取り組む人事部担当者は、経営陣のビジネスパートナーとして主体的な働き方が求められます。そのため、経営戦略に携わっているという意識の浸透は、導入の成功に関わる大きな要因です。

従来の一般的な人事業務とは対照的な働き方でもあるため、人事部だからこそ叶えられるメリットの共有や、モチベーションを高める意識づけが必要でしょう。

経営戦略の実現を目指した教育制度の設立

これまで人事の専門業務に特化してきた場合は、経営マネジメントの知識やスキルを身につける教育制度も必要です。

経営戦略に基づいた取り組みを行うため、経営陣と同じ目線に立って物事を検討できることで、より効果的な人材マネジメントの実行に近づきます。あらかじめ知識やスキルを身につけておくことで、戦略人事の導入の際にも経営陣との信頼関係も築きやすくなるでしょう。

コンサルティングやセミナー、ツールの活用を検討する

戦略人事の効果的な導入には、外部機能の活用も有効な1つの手段です。

例えば、戦略的人事に詳しいコンサルティングの採用は、導入や実施の流れの基礎を学べるだけでなく、第三者の視点によってより効果的な実践の可能性も高まります。

また、ツールの活用も同じような効果を期待できます。ただし、まずは自社の現状や課題を明確にすることが、最適な外部機能の選択につながります。

日本企業の導入事例

国内における戦略人事の導入事例を2社紹介します。

・日清食品 経営人材を育成する企業内大学の創設

・日産自動車 優秀な人材の発掘と育成の専門部署を設立

目的や取り組みについて詳しく紹介するので、自社に導入する際の参考にしてみてくださいね。

日清食品 経営人材を育成する企業内大学の創設

グローバル化の加速を経営戦略の1つとする日清食品では、経営戦略に伴った人材開発を独自の取り組みで行っています。

具体的には、世界で活躍できるグローバル経営人材を「グローバルSAMURAI」と呼び、育成を行う企業内大学「グローバルSAMURAIアカデミー」を創設。その結果、毎年海外に送り出す社員を5倍に増やし、幹部候補生を5年で100人増やすという見込みを実現しました。

注目したいのはこの成功までの道のりです。

まず初めに取り組んだのは、企業として目指す方向性と実現する戦略に必要な人材の定義付けでした。日清食品の事例から、基礎をきちんと踏まえた道のりで成功を収めたことが伺えます。

このような着実な取り組みは戦略的人事をより効果的にし、企業の成功の一因となるでしょう。

日産自動車 優秀な人材の発掘と育成の専門部署を設立

日産自動車では2011年より「グローバルタレントマネジメント部」という部署を創設。

ビジネスリーダーの発掘・育成を目的とし、グローバルで優秀な人材マネジメントに注力しています。

「キャリアコーチ」と呼ばれる人材発掘の役割を持った人物が、各部署のリーダーより提出された資料を元に、ビジネスリーダー候補をピックアップ。候補者は経営トップ層の委員会にて提案され、ビジネスリーダー候補として認定されると、さまざまな育成プランを通し、成長をサポートされます。

社内において人材発掘・育成に注力することで、チームの業績アップや育成プランを通した社員の会社への貢献意欲も高まり、ひいては企業の生産性向上へとつながっているようです。

日産自動車では、長期的な業績アップを見据えた戦略的人事によって、社員と企業双方の成長が実現されています。

まとめ

今回は、戦略人事の概要や具体的な導入方法・事例について、4つ項目に沿って解説しました。

・戦略人事とは

・戦略人事で人事部に求められる4つの機能

・具体的な導入方法

・日本企業の導入事例

戦略人事の導入には、従来とは異なる働き方が求められます。そのため、導入時には戸惑う場面も多くあるでしょう。

しかし企業の発展や成長に向けて戦略的人事は大いに貢献できる取り組みです。今回ご紹介した通り、戦略的人事には今すぐ取り組める行動もいくつかあります。

まずは、できる取り組みから挑戦してみましょう!

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン