2020年10月28日公開

働き方改革とは?抑えておきたい要点から導入事例をわかりやすく解説

働き方改革は、日本が抱える社会問題を解決すべく打ち出された施策です。

解決策として講じられた法案を総称して働き方改革関連法案と呼び、2019年より順次施行されました。しかし、

「結局いつまでにどんな対応が必要なの?」

「各法案の内容について改めて確認したい」

「他社はどんな風に働き方改革を取り入れているんだろう」

このような疑問を抱えている方も多くいるかもしれません。

働き方改革は、法案や企業規模によって対応時期が異なるため、あらかじめ内容について理解しておくことが必要です。そこで今回は、下記の項目に沿った内容で働き方改革について解説します。

・企業が押さえておくべき2つのポイント

・働き方改革の導入事例3選

概要や押さえておくべきポイントを読み解くことで、働き方改革への理解を深められます。また、働き方改革が推進する内容について自社への導入を検討している方は、導入事例を参考にしてみてください。

働き方改革への理解を深めることで、貴社の生産性向上や労働環境の整備にお役に立てれば幸いです。

働き方改革とは?

働き方改革の概要について、以下3つの項目に沿って紹介します。

・働き方改革の目的

・働き方改革が目指す3つの社会

・働き方改革が推進する内容

1つずつ簡潔にまとめたので、気になる項目をご覧ください。

働き方改革の目的

働き方改革の目的は、「多様な働き方を選択できる社会」「将来への展望を持って働くことができる社会」の実現です。

実現のために、日本が抱える社会問題に対し労働制度の改正を行うことで根本からの改革を目指しています。政府によって課題解決を目指した「働き方改革実現会議」を2016年に実施し、2018年には働き方改革関連法案が成立、2019年4月より順次施行されています。

働き方改革の推進によって社会問題の解決に近づき、「一億総活躍社会」、つまり人口1億人を維持し幅広い人材が活躍できる社会の実現に取り組みます。

働き方改革が目指す3つの社会

働き方改革は大きく3つに分けた社会の実現を目指し、取り組む変革です。実現を目指す3つの社会について、1つずつ解説します。

長時間労働の是正

日本は欧米の先進国と比較すると平均労働時間が長く、世界的にも長時間労働が常態化しています。従来は長時間働くことが真面目で偉い行動と捉えられていましたが、現代社会において長時間働く過労は心身を損ねる働き方とも定義づけられます。

また長時間労働は出産や育児、介護といったライフイベントと仕事の両立を困難にし、優秀な人材の流出にもつながりかねません。

長時間労働は社会で働く人材にとって大きな負担となり、企業そして日本経済にも影響を及ぼす可能性が高いです。

そのため、長時間労働の是正は日本全体で取り組むべき課題と言えるでしょう。

多様で柔軟な働き方の実現

多様で柔軟な働き方とは、労働者のライフスタイルに合わせた幅広い働き方です。

具体的には、テレワークやフレックスタイムの導入などによって育児や介護との両立、プライベート時間の確保など、労働者のニーズに沿った働き方を実現します。

日本においては労働人口の減少や、終身雇用や年功序列から成果主義への移行といったように、社会の在り方に変化が現れています。

現代の課題やニーズに合わせた多様で柔軟な働き方は、労働者のモチベーションを向上させ、限られた労働力での生産性向上に期待できるでしょう。

雇用形態に関わらない公平な待遇の確保

正規雇用と非正規雇用の不公正さをなくし、同じ条件下で働ける社会の実現を目指します。

従来の日本では、業務内容が同じであっても雇用形態によって給与が異なる場合が多く、非正規雇用者にとっては働きにくい社会でした。現代社会においては、雇用形態の違いによる待遇差は労働者にとって不合理なものとされ、業務内容や成果を基準とした待遇が適切であると考えられます。

しかしいまだ不合理な待遇差は解消されているとは言い切れず、政府は国として改革が必要であると判断し目指す社会像の1つとして掲げられました。

働き方改革が推進する内容

働き方改革が目指す3つの社会に基づき推進する事柄を、総称して「働き方改革関連法案」と呼びます。その内容について、目指す3つの社会に分けて紹介します。

長時間労働の是正

長時間労働の是正を目指し、以下の4事項が決定されました。

・時間外労働の割増賃金の見直し

・年次有給休暇の取得

・労働時間状況の把握

ポイントとしては、労働時間の上限を設定するだけでなく、必要な時間外労働には相応の賃金を与えることを定めた点です。企業にとっては割増賃金によって人件費が膨らむため、不要な時間外労働の削減につながります。

長時間の労働をなるべく抑えるためには、労働時間を抑えることに加え不要な労働の見極めが必要です。

多様で柔軟な働き方の実現

多様で柔軟な働き方の実現を目指し、以下の4事項が決定されました。

・高度プロフェッショナル制度の創設

・勤務間インターバル制度の普及

・産業医・産業保健機能の強化

フレックスタイムや産業医など、これまで活用する企業も多かった制度の見直しや、さらなる普及が中心となります。多様で柔軟な働き方を実現するには、まず自社で働く社員のニーズを汲み取ることが重要です。

ニーズと照らし合わせながら新たな制度の導入や運用している制度の見直しに努めましょう。

雇用形態に関わらない公平な待遇の確保

雇用形態に関わらない公平な待遇の確保を目指し、以下の3事項が決定されました。

・待遇に関する労働者への説明義務の強化

・行政指導や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定整備

現在日本において、非正規雇用で働く人材は労働者全体の約4割と言われています。非正規雇用であるが故に不合理な待遇を受けることは、企業にとっても生産性の低下を招く事態となるため規定に沿った公平な待遇の確保が求められます。

働き方改革で企業が押さえておくべきポイント

働き方改革を推進するために成立した働き方改革関連法案によって、企業にはさまざまな対応が求められています。対応を行う前に、あらかじめ押さえておきたいポイントがあります。それが以下2点です。

働き方改革で企業が押さえておくべき2つのポイント

・施行時期は大企業と中小企業で異なる

・特に変化が大きい取り組み3つ

適切な対応を行うために、この2点について理解を深めておきましょう。

施行時期は大企業と中小企業で異なる

多数の法案を含む働き方改革関連法案は、法案ごとだけでなく、大企業と中小企業によっても施行時期が異なります。

既に施行されている法案の対象は大企業が多かったものの、中小企業も同じように2019年から2023年にかけて対応が必要です。

この章ではまず大企業と中小企業の定義を確認し、それぞれの施行時期についても図表でわかりやすく示します。

「自社は大企業と中小企業どちらに当てはまるのか」「対応が必要な時期はいつなのか」を明確に確認し、計画性を持った取り組みを行いましょう。

大企業と中小企業の定義

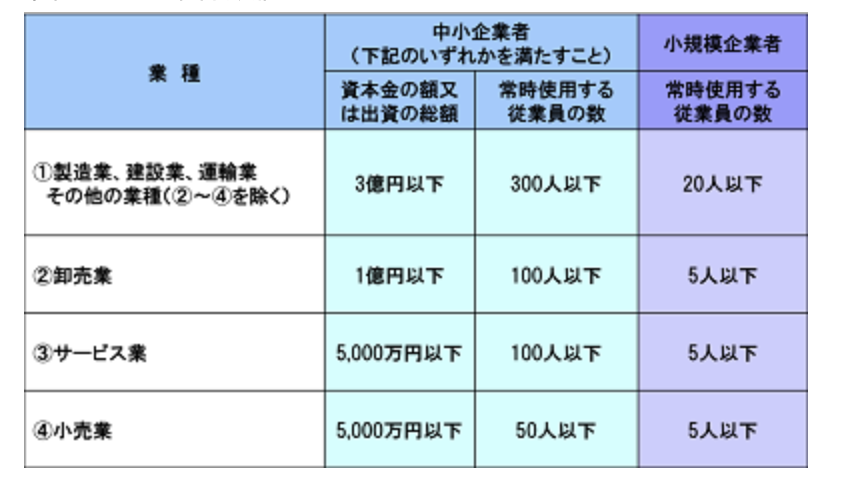

中小企業の定義は、中小企業基本法にて定められています。

条件としては「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」の数値を満たすことであり、数値は業種によって異なります。

業種は①製造業・建設業・運輸業・そのほかの業種、②卸売業、③サービス業、④小売業に分類されます。

業種ごとの条件数値をまとめた表がこちらです。

一方で大企業の定義は、「中小企業以外」と定められています。そのため表の数値に当てはまらない企業においては、大企業の施行時期に沿って取り組みを始めましょう。

それぞれの施行時期

法案ごとの大企業と中小企業それぞれの施行時期をまとめた表がこちらです。

出典元:政府広報「働き方改革を知ろう!」

多くの法案において大企業の施行が先に開始され、その約1年後に中小企業も施行が始まっています。法案によっては職場へのスムーズな導入が実現できるよう事前準備も必要です。

具体的には、社員への目的の共有や、ニーズの確認、自社で積極的な活用が促されるような独自の取り組みなどを検討すると良いでしょう。

また現状把握の1つの方法として、職場における課題や潜在的な問題がないか匿名性の調査の実施もおすすめです。

課題の特定によって取り組むべき事柄の優先順位が付けられ、スピード感を持って目指すべき職場環境の実現に期待できます。

特に変化が大きい取り組み3つ

働き方改革はさまざまな法案によって推進され、その分企業が取り組むべき事柄も多数あります。いずれの法案も重要ではありますが、その中でも特に変化が大きい3つの取り組みを紹介します。

変化が大きい取り組みの中には、事前の環境整備が必要です。

具体的には、取り組みに関して社員への周知徹底や、既存の制度やシステムの見直しなどが考えられます。

そのため、特に変化が大きい取り組みについてあらかじめ内容を把握し、今できる準備について検討してみましょう。

時間外労働を厳格に規制する

時間外労働は上限規制が導入され、従来より厳格に働き過ぎを防ぎます。

具体的な数値として、時間外労働の上限は月45時間・年360時間(1日約2時間程度)を原則とします。臨時的な事情がある場合でも単月100時間未満・年720時間(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が限度です。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。

違反した場合には、罰則として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

改正前は行政指導のみであったことからも、今回の改定によって厳格な規制となったことが伺えるでしょう。

年5日の有給休暇取得を義務付ける

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要が定められました。

年次有給休暇が付与される労働者は、半年間継続して雇われていること、全労働日の8割以上を出勤していること、この2点が満たされている労働者を指します。

また使用者は労働者の意見を尊重した上で取得時季を指定し、取得をさせる必要があります。

改正以前は、年次有給休暇の消化に関して義務はありませんでした。しかし改正後は条件を満たす労働者に年5日の有給休暇取得がなされなかった場合、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

残業割増賃金を引き上げる

月60時間を超える時間外労働いわゆる残業について、法定割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。

割増賃金率の引き上げは時間外労働のみが対象であり、休日労働と深夜労働は従来通りの割増賃金率で変更はありません。

残業代が未払いとなった場合は、罰則として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

残業の割増賃金率の引き上げによって、従来通りの働き方では人件費が大幅に増える企業もあるかもしれません。そのため必要な残業と不要な残業の見極めによって、コストの抑制に加え長時間労働の是正にも努めましょう。

働き方改革の企業導入事例

働き方改革の推進内容について、企業独自の取り組みで導入を進めている事例が以下3つです。

・株式会社東邦銀行「朝型勤務で長時間労働を是正」

・株式会社サタケ「個々に適した休暇制度の新設」

・株式会社クレディセゾン「お互い様の企業風土の浸透」

1社ずつ目的や結果について解説します。

株式会社東邦銀行「朝型勤務で長時間労働を是正」

株式会社東邦銀行では、長時間労働を減らすべく朝型勤務の推進に取り組みました。

具体的には、所定外勤務の開始時刻を6時30分に設定し、夕方には仕事を終わらせる取り組みを行います。朝型の勤務は夕方以降の勤務と異なり、その後通常業務の予定がある場合がほとんどです。

そのため社員には決められた時間内で業務を終わらせる姿勢が身に付きます。

取り組みを始めた結果、19時を超えて勤務する社員は減少し、8時30分以前に勤務する社員が増加したと言います。また朝型勤務の浸透によって時間外休日勤務時間数が減る結果も得られ、幅広い場面で時間外労働を是正する成果が得られました。

株式会社サタケ「個々に適した休暇制度の新設」

社員個々のニーズに沿った休暇制度の導入や新たな取り組みに励んでいるのが株式会社サタケです。

新設した制度の1つに「イクじい・イクばあ休暇制度」があります。

社員のニーズとして、子の出産を支援したいという声から、孫の出生日から特別有給休暇の付与を定めました。また仕事と育児の両立というニーズに対し社内保育室の開設や、男性の育児参加を支援するため男性社員に対し育児休暇取得を積極的に促す取り組みに努めました。

男性への育児参加支援の取り組みは、開始から10年以内で30人の育児休暇取得という結果を生み出します。

株式会社サタケでは、従来の風土に囚われずに現状のニーズを捉え、社内の誰もがワークライフバランスを保てる働き方を推進しています。

株式会社クレディセゾン「お互い様の企業風土の浸透」

株式会社クレディセゾンでは「お互い様」の精神で社員同士が支え合う企業風土を作り上げることで、柔軟で多様な働き方を実現しています。

柔軟で多様な働き方の実現を目指し、さまざまな制度の導入や見直しに励む企業は数多くあるでしょう。しかし活用する社員や周囲の社員の対応によっては、どんな制度でも成果は発揮されません。

例えば復職制度が設立されてる企業では、復職した際に周囲の社員との間に距離を感じてしまい、制度を活用した社員がその後早期に退職するケースがあると言います。

株式会社クレディセゾンでは長年にわたり、「お互い様」の精神の浸透に取り組み、相手の立場に立って物事を考え取り組む姿勢を築きました。

その結果、社員全員が互いの柔軟な働き方を受け入れ、一人ひとりが自分らしさを保った働き方の実現が達成されました。

まとめ

今回は、働き方改革について、下記の項目を中心に解説しました。

・企業が押さえておくべき2つのポイント

・働き方改革の導入事例3選

働き方改革は多数の法案から成り、企業への対応も幅広く求められています。

これまでにない取り組みで、対応に追われることや上手く進められない場面もあるかもしれません。しかし目的や目指す社会について理解し主体的な取り組みを始めることで、企業として働き方改革への参画が実現されます。

まずは対応が必要な法案について、計画的に働きかけましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン