2021年7月26日公開

経営力向上計画とは?認定メリットや注意点をわかりやすく解説!

国からの優遇や支援が受けられる経営力向上計画の認定は、全国約112,000件の中小企業者等が認定されている注目度の高い制度です。

しかしその一方で、下記のようなお悩みをお持ちの方も多いかもしれません。

「具体的にどんなメリットがあるんだろう」

「認定を受けるまでの手順を詳しく知りたい」

そこで、今回は経営力向上計画について以下項目を中心にまとめました。

・経営力向上計画の基礎知識

・認定のメリット

・認定までの流れ

・申請書の作成や申請におけるポイント

まだ経営力向上計画の策定を行っていない方や、取り組みを始めたいと考えていた方はぜひ参考にしてください。

目次

経営力向上計画とは?

経営力向上計画について、制度の内容や利用におけるポイントを紹介します。計画の策定や認定をスムーズに行うために改めて理解を深めましょう。

中小企業者等が利用できる経営力向上制度

経営力向上計画とは、中小企業者等が人材育成やコスト管理などのマネジメント向上や設備投資などによって、自社の経営力向上を目標とした計画です。

中小企業者等は策定した計画を提出し認定を受けると、国から税制措置や金融支援等などのサポートが受けられます。

経営力向上計画は2016年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき定められています。施行から約4年が経過した2020年10月末時点では、約112,000件が計画の認定を受けました。

計画の認定による優遇は経営力向上を目指す中小企業者等にとって有効な機会であるため、この機会にぜひ活用することをおすすめします。

中小企業者等の範囲

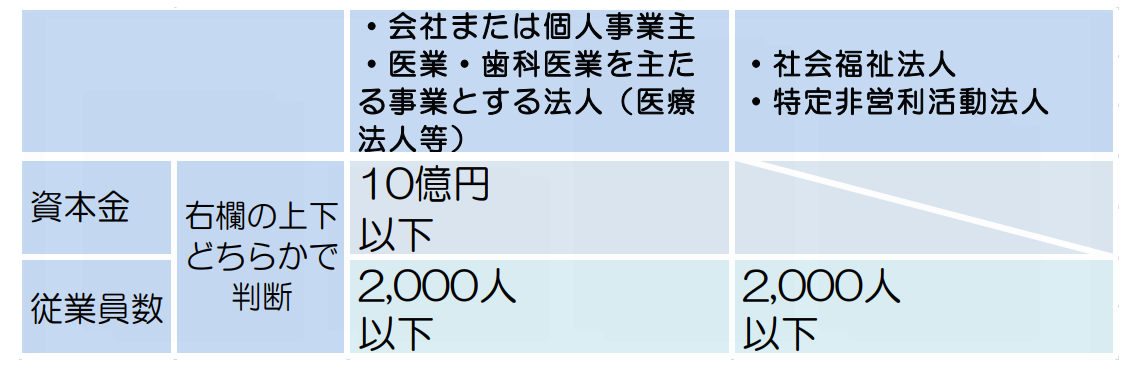

経営力向上計画は中小企業者等が対象となり、その範囲は以下の通りです。

・認定を受けられる中小企業者等の規模(中小企業者等経営強化法第2条第2項)

ただし、支援や措置内容によっては対象となる規模要件が異なる場合があります。支援や措置ごとの詳しい要件は「中小企業等経営強化法に基づく 支援措置活用の手引き」を参考にしてください。

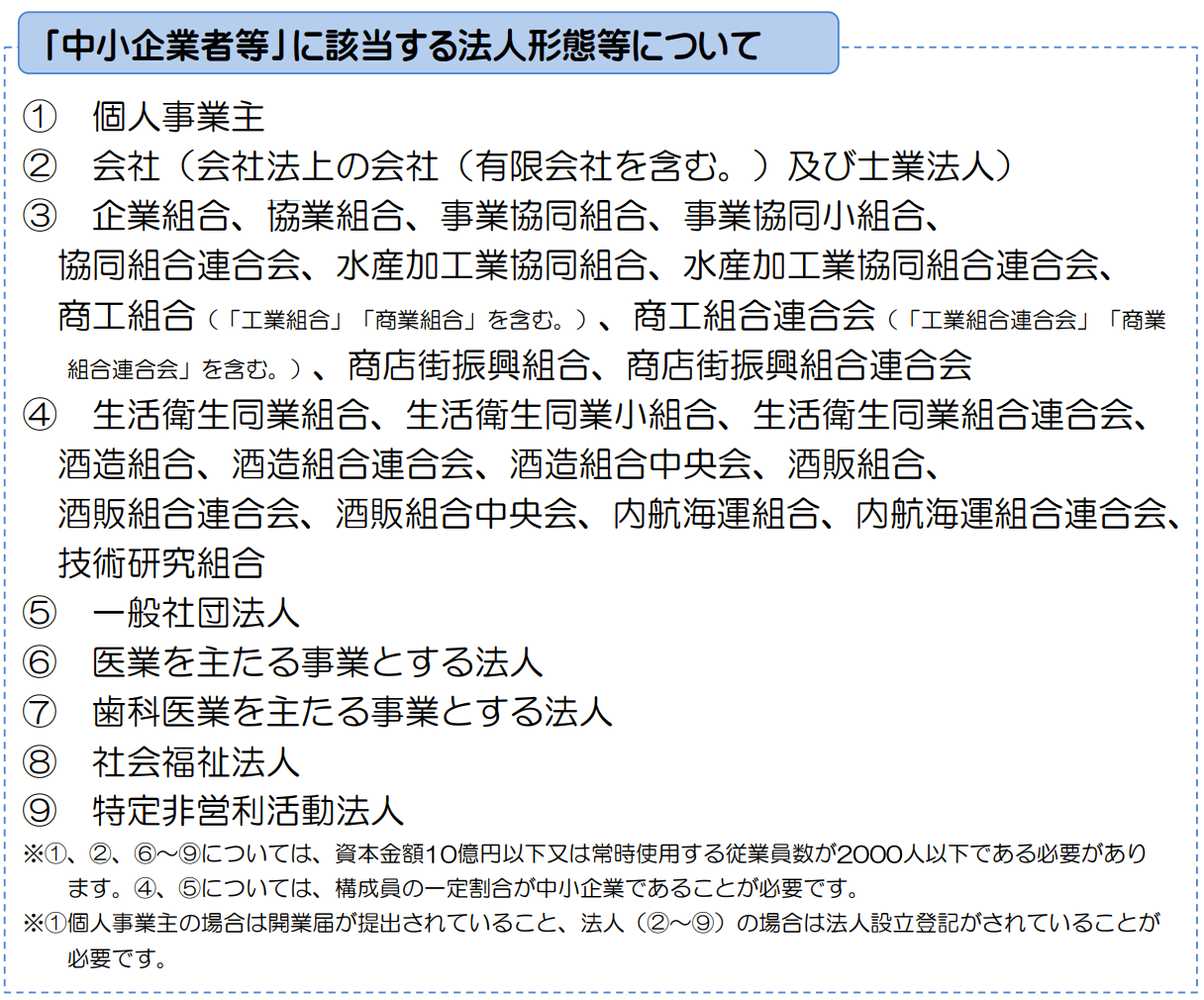

また「中小企業者等」に該当する法人形態には以下9つがあります。

引用元:経営力向上計画 策定の手引き

自社が中小企業者等に当てはまるか確認し、申請に取り組みましょう。

制度利用におけるポイント

経営力向上計画の認定に向け書類を提出する際には、以下2つのポイントを押さえておきましょう。

・申請書の様式は3枚のみ

・計画策定のサポートを受けられる

1つずつ詳しく解説します。

申請書の様式は3枚のみ

申請書様式は3枚あり、内容を大きく分けると以下の5つになります。

①企業の概要

②現状認識

③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

④経営力向上の内容

⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合のみ)

企業情報や現状に加え、目標や計画内容を記載し提出すると認定を受けることができます。注意点として受けたい支援によって必要書類は異なるため、誤ることのないよう気をつけましょう。

計画策定のサポートを受けられる

計画を策定する際には、認定経営革新等支援機関から支援を受けることができます。認定経営革新等支援機関とは、商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等が挙げられます。

経営力向上計画の策定には「手間や時間がかかりそう」と躊躇している方もいるかもしれません。

しかし日頃から中小企業者等を支える専門機関から策定のサポートを受けられるため、大きな手間をかけずに認定に近づくことができるのです。

初めての取り組みで不安がある方でも、安心して策定を行うことが可能です。

経営力向上計画の認定メリット

計画の認定を受けた事業者には、計画実行の支援措置として3つの措置が受けられます。

・税制措置

・金融支援

・法的支援

それぞれの具体的な内容や注意点を紹介します。

税制措置

税制措置は大きく分けて2つあります。

①認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例

法人税について即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。

注意点として以下3点があります。

・個人事業主の場合には所得税

・資本金3,000万円超1億円以下の法人は取得価額の7%

・設備投資の税制措置を受けるためには計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等が必要

②認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措置を利用することができます。

注意点として、軽減の対象となる事業承継の条件や手続きが定められているため内容を確認しておきましょう。

金融支援

認定を受けた中小企業者等は金融支援として、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることが可能です。具体的な金融支援として以下7つから選択できます。

・日本政府金融公庫による融資

・中小企業信用保険法の特例

・中小企業投資育成株式会社法の特例

・日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

・日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン

・ 中小企業基盤整備機構による債務保証

・食品等流通合理化促進機構による債務 保証(食品製造業者等のみ対象)

注意点として、金融支援を受けるためには計画申請時に関係機関に相談をしておく必要があります。

また、金融機関及び信用保証協会の融資や保証の審査は計画認定審査とは別に行われます。そのため認定を取得しても融資や保証が受けられない場合があることをご留意ください。

法的支援

法的支援には大きく分けて3つあります。

①許認可承継の特例

②組合発起人数の特例

③事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例

注意点として、「①許認可承継の特例」を受ける場合には認定までに長い期間を要する場合があります。円滑に認定を受けるためにも事前に所管行政庁に相談しておくと良いでしょう。

経営力向上計画の認定までの流れ

経営向上計画の認定を受けるまでに事業者が取り組む内容がこちらです。

・活用したい制度を検討する

・経営向上計画を策定する

・経営向上計画を提出する

あらかじめそれぞれの内容を理解し、スムーズな取り組みを行いましょう。

活用したい制度を検討する

まずは税制措置・金融支援・法的支援から活用したい制度を決定します。

決定する際には、これまで経営力向上を目指す上でネックになっていた部分や、さらなる成長に寄与すると考えられる支援や優遇を検討しましょう。

3つの支援はそれぞれ要件や手続きが異なることや、適用対象者が設けられている場合もあります。そのため活用したい制度を決定した際には併せて要件や対象者も確認しておくことが重要です。

経営向上計画を策定する

続いて希望する支援内容に適した経営向上計画を策定します。策定には、事業分野ごとに定められた指針を踏まえる必要があります。

そのため計画の事業分野に該当する「事業分野別指針」を確認しておきましょう。「事業分野別指針」が策定されていない事業分野の場合、「基本方針」を踏まえた計画の策定が必要となります。

「事業分野別指針」や「基本方針」は、中小企業庁ホームページ上の「事業分野別指針及び基本方針」から確認できます。

経営向上計画を提出する

策定できた計画を基に必要書類を作成し、事業分野ごとに定められた先に提出します。提出先は事業分野ごとに異なるため、誤ることのないよう注意しましょう。提出先の確認については、「経営力向上計画の申請で気をつけたい注意点」にて解説しています。

書類の提出後、認定を受けると計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。

申請から認定までの期間は約30日です。支援や措置内容によってはさらに長期間となる場合もあるため、余裕を持った提出を心がけましょう。

経営力向上計画の書類作成ポイント

書類作成時におけるポイントを2つ紹介します。いずれも知っておくことで円滑な作成につながるため、ぜひ参考にしてください。

中小企業庁の手引きを活用すると便利

中小企業庁のホームページには申請書の書き方が掲載されています。国へ提出する書類となると、複雑な項目や難しい内容をイメージされる方もいるかもしれません。

中小企業庁が公開している手引きには、書類ごとの項目に沿ってわかりやすく解説がなされています。実際の書類と照らし合わせながら確認できるため、初めて取り組む方でも安心です。

また支援ごとに必要な提出書類についても記載があるため、書類作成時に併せて確認しておきましょう。

申請方法は紙と電子の2種類がある

申請方法は2種類あり紙申請と電子申請から選択できます。紙申請の場合は、提出方法として「提出先窓口への提出」と「郵送」が可能です。一方電子申請の場合は、提出先が限定されています。

具体的には、経済産業部局や一部省庁(国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省及び文部科学省)宛ての申請のみです。

また電子申請ができない場合でも、「経営力向上計画申請プラットフォーム」にて申請書を作成することが可能です。その際はPDF出力し郵送等の申請となりますが、書類作成において手書きとタイピングの2つから作成しやすい方法を選択できます。

経営力向上計画の申請で気をつけたい注意点

申請における3つの注意点がこちらです。

・提出先は事業分野ごとに異なる

・申請には期限が定められていない

・計画の実施期間の延長が可能

事前に内容を確認しておきましょう。

提出先は事業分野ごとに異なる

経営力向上計画の申請書類の提出先は事業分野ごとに異なるため注意しましょう。提出先は主に各地方厚生局長であり、詳しくは中小企業庁ホームページ内の「経営強化法による支援」にて確認できます。

また該当する事業分野についても、中小企業庁ホームページ内「事業分野別指針及び基本方針」から確認が可能です。該当する事業分野における指針は、計画の策定時に確認が必要となります。そのため計画策定に取り組む時点で内容をチェックしておきましょう。

申請には期限が定められていない

計画の申請自体には特に期限は定められていません。ただし新たな設備を取得する計画の場合には、原則として設備の取得前に計画の認定を受ける必要があります。

併せて申請から認定までは約30日の期間がかかるため、その旨を考慮した上で計画の策定が必要です。

申請や計画の策定に不安がある場合には、認定経営革新等支援機関から支援を受けることも可能です。あらかじめ支援機関に相談しておくと余裕を持った申請や認定となるでしょう。

計画の実施期間の延長が可能

既に認定を受けた計画の実施期間満了前には、変更申請によって実施期間の延長ができます。

計画の認定による優遇や定められている「中小企業等経営強化法」の施行から3年が経過し、計画実施期間の終了が予想されたことから延長可能が決定されました。ただし条件として、実施期間の満了前に変更申請を行うことと、5年を超えないものであることが求められます。

具体的には、実施期間を「3年」から「4年」もしくは「5年」に延長、または「4年」から「5年」に延長といった変更申請です。

実施期間の満了後である場合には新たな計画を策定し認定を受ける必要があるため、既に認定を受け延長を希望する際には注意しましょう。

参考:経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて

まとめ

今回は経営力向上計画について以下項目を中心にまとめました。

・経営力向上計画の基礎知識

・認定のメリット

・認定までの流れ

・申請書の作成や申請におけるポイント

経営力向上計画の認定は、中小企業者等にとって大きな成長を目指せる有効な機会です。計画策定や書類作成の手間を考えると、なかなか申請に至らなかった方もいるかもしれません。

しかし支援機関のサポートや手引きの公開など、認定までの取り組みには手厚いフォローが用意されています。まずは受けられる優遇や措置の内容を確認し、経営向上を目指した第一歩を踏み出してみましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン