2021年8月30日公開

人的資本情報開示のガイドラインISO30414について徹底解説

ISO30414は、2018年に公開された世界初の企業・組織における人的資本(Human Capital)の情報開示に特化した国際規格です。2018年に公開されてから、日本でも注目を集めています。そこで今回は下記の項目を中心にISO30414について解説します。

・日本でもISO30414への対応が求められる理由

・人的資本情報開示のガイドラインISO30414とは

・ISO30414導入の3つの障壁

今後、ISO30414の取得は企業にとって重要度が増していくでしょう。ぜひこの機会にISO30414について確認しておきましょう。

目次

日本でもISO30414への対応が求められる理由

ここ最近、ISO30414について耳にする機会が増えた方も多いのではないでしょうか?そこでここでは、日本でもISO30414への対応が求められる理由について解説します。

米国証券取引委員会(SEC)が全上場企業に対して人的資本の情報開示を義務づける

2020年8月26日に米国証券取引委員会(SEC)は、米国証券法にもとづく「レギュレーション S-K」を改訂すると発表しました。それによって、2020年11月9日より米国株式市場の上場企業は人的資本の情報開示を義務づけられました。

全上場企業に対して、米国証券取引委員会(SEC)が人的資本の情報開示を義務づけた理由は、経営戦略を実現するために、人事戦略が重要だと考えられるようになったからです。

事実、欧米の機関投資家の多くが、経営陣に対して、人的資本に関する情報を開示は、説明を求めるようになりました。このような市場のニーズに応えるために、米国証券取引委員会(SEC)は、全上場企業に対して人的資本の情報開示を義務づけたと考えられます。

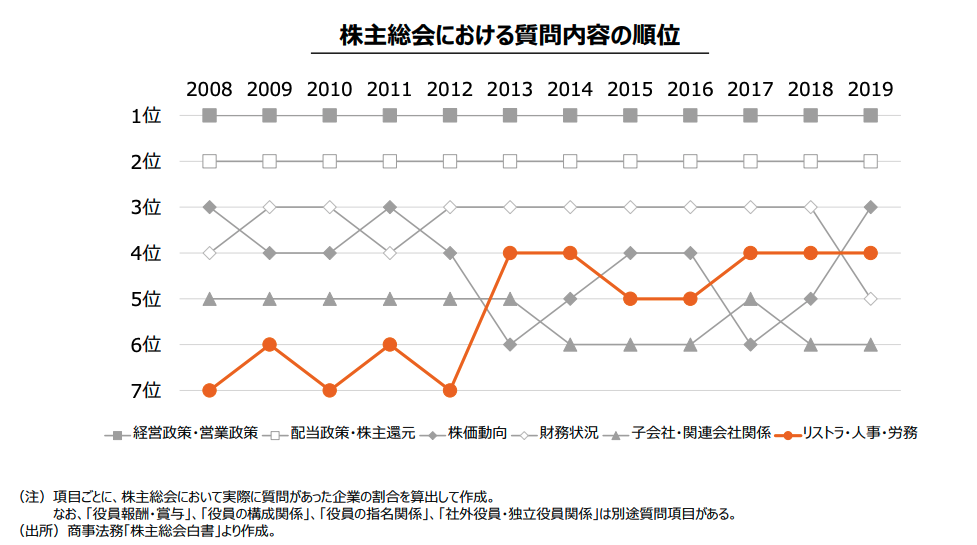

日本でも株式総会で人材関係の議論増

日本でも欧米と同じように株主総会で人材関係の議論が増えています。経済産業省の事務局説明資料によれば、株主総会において、人事・労務に関する質問は増加。経営政策、配当政策、株価動向に次いで、多くの企業で人事・労務に関する質問が出ています。

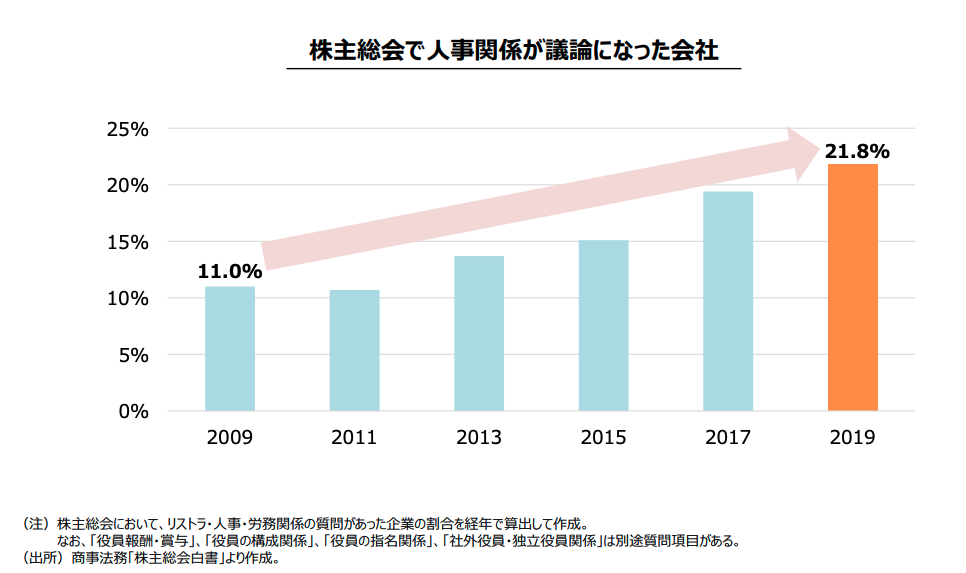

また、株主総会において、人事・労務に関する質問があった企業は、2009年に比べて10年で2倍に増えています。

これらの調査結果からも、今後日本でも人的資本の情報開示が求められると考えられます。さらに、日本国内においても、企業の人材戦略についても対話する方針を示している機関投資家も登場しています。

このような理由からも、今後日本でも人的資本の情報開示が欠かせないと言えるでしょう。

人的資本情報開示のガイドラインISO30414とは

ISO30414は世界初の企業・組織における人的資本(Human Capital)の情報開示に特化した国際規格です。

・国際規格ISO30414とは

・ISO30414における11の領域

ここでは、上記の項目を中心に解説します。

国際規格ISO30414とは

「ISO」とは非政府機関である International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称です。ISOは世界標準の規格を制定する機関で、日本を含む世界163カ国が参加しています。

そしてISOが認証制定した規格を「ISO規格」と言います。ISO規格によって、国際的に同じ基準を持ち標準化されることによって、認識にズレのない製造やスムーズな取引が可能です。

ISO規格には、製品そのものが対象となる規格と、マネジメントシステムが対象となる規格があります。

製品そのものが対象となる規格として、代表的なものが、「非常口マーク」や「ネジ」です。一方で、マネジメントシステムが対象となる規格には、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)や品質マネジメントシステム(ISO9001)などがあります。

今回解説しているISO30414は、マネジメントシステムが対象となる規格です。

ISOでは不正の防止を目的とした第三者認定制度が用いられています。そのため、ISO規格を取得することで、世界的に信頼度の高いマネジメントシステムとしてみなされます。

このような理由から、人的資本の情報開示の際のガイドラインとして、ISO30414は注目を集めています。

ISO30414における11の領域

ISO30414では、人的資本に関して11領域と48項目を規定しています。11の領域は下記の通りです。

・コンプライアンスと倫理

・コスト

・多様性、ダイバーシティ

・リーダシップ

・組織文化

・組織の健康と、安全、福祉

・生産性

・採用、配置、異動、離職

・スキルと能力

・後継者の育成

・労働力の可用性

11の領域にはさらに細かい指標を規定しています。例えばコンプライアンスと倫理に関しては、下記の5項目があります。

コンプライアンスと倫理の5つの項目

・提出された苦情の数と種類

・締結された懲戒処分の数と種類

・コンプライアンスと倫理に関するトレーニングを完了した従業員の割合

・外部関係者に照会された紛争(訴訟を含む労働力関連の紛争など)

・外部監査の結果とこれらから生じるアクションの数、タイプ、ソースなど

このように各領域ごとに細分化した項目が規定され、48項目あります。

参考元:「人事担当者は見逃すな! あのISO30414を日本語で読める」

参考元:「経済産業省の事務局説明資料(令和2年1月)P23」

ISO30414導入の3つの障壁

今後日本でも、人的資本情報開示が求められるようになってくると考えられます。そのため、ISO30414の導入を検討している企業も多いでしょう。そこでは日本でISO30414導入する際の3つの障壁について解説します

人事資本のデータを定量的にまとめる必要がある

ISO30414の認証を受けるためには、自社が保有する人的資本に関するデータを11の領域、48項目に沿ってまとめる必要があります。しかしながら、人的資本に関するデータをまとめたり、定量化していなかったりする企業も多いのではないでしょうか?

例えば生産性の領域では下記の項目についてまとめる必要があります。

・「従業員あたりの税引き前利益/収益/売上高/利益」

・「人的資本のROI(投下資本利益率)」

このように、今まで可視化や定量化してこなかったデータに関しても対応が求められます。

財務情報とは違い、多くの企業では人的資本に関する情報を収集したり、可視化や定量化を行なっていなかったりするケースが多いでしょう。そのためこれらの作業はISO30414導入への最初の壁だと考えられます。

ジョブ型雇用向けのガイドラインのため日本企業には向いていない可能性がある

ISO30414はジョブ型雇用を行なっている欧米向けのガイドラインです。そのため、いざISO30414をそのまま日本で導入した場合、上手くいかない可能性も考えられます。

日本の雇用形態は、欧米各国とは違い、メンバーシップ型雇用(日本型雇用)を採用している企業を多いです。

メンバーシップ型雇用とは、新卒一括採用型の雇用システムことです。総合職として雇用された後、ジョブローテーションを繰り返しながらその企業にとって必要な人材を育成していきます。

一方で、ジョブ型雇用は定の職務に対し成果を上げられる人材や遂行できる人材を採用する雇用制度です。ジョブ型雇用では企業は明確な業務内容を職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)に記載し、その内容に基づき応募してきた人材に対し選考や採用を行います。

つまりジョブ型雇用は職務、メンバーシップ型雇用は会社を基準として雇用制度です。そのため評価基準が異なります。

ISO30414には、コスト、生産性、採用、配置、異動、離職、スキルと能力のいったように、評価基準と関わる領域が多数あります。そのため、ISO30414のガイドラインをそのまま日本の企業に導入するのが難しい可能性が考えられるでしょう。

戦略人事ができる人材の不足

ISO30414の認証を取得するためには、戦略人事ができる人材が欠かせません。仮にISO30414の認証を目指さないとしても、今後、経営戦略を実現する上で、人材戦略が重要になってくるでしょう。

多くの日本企業では 管理人事を行なってきています。管理人事と戦略人事では、人事部の役割が全く異なります。

今まで、管理人事を行なっている企業は、戦略人事の導入や、CHO(最高人事責任者)を配置する必要があるでしょう。

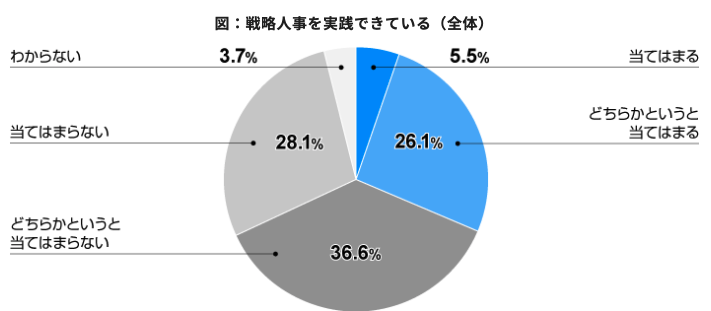

このような理由から、日本でも戦略人事を重要視している企業は増えていますが、『日本の人事部 人事白書2018』の調査によれば、「戦略人事」を実践できていると回答した企業は全体の31.6%でした。

引用元:『日本の人事部 人事白書2018』

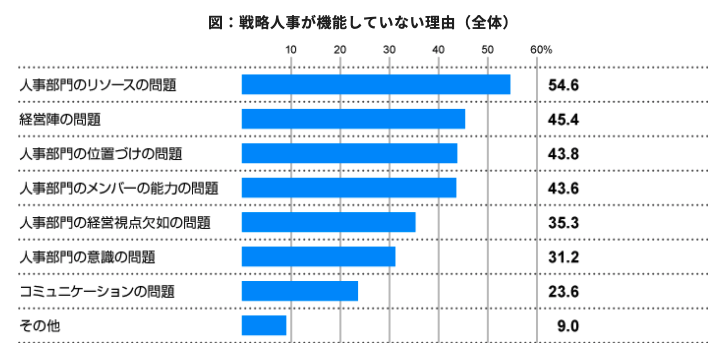

また、戦略人事が機能していない理由についての質問に関しては、人事部門のリソースの問題と回答して企業が54.6%と過半数を占めています。

引用元:『日本の人事部 人事白書2018』

これらの調査からも、戦略人事ができる人材の不足はISO30414導入の障壁となってしまう恐れがあるでしょう。

まとめ

今回は下記の項目を中心にISO30414について解説しました。

・日本でもISO30414への対応が求められる理由

・人的資本情報開示のガイドラインISO30414とは

・ISO30414導入の3つの障壁

今後、多くの日本企業において、生き残っていくためには経営戦略を実現するための人材戦略、戦略人事の導入が必須となってくるでしょう。それゆえ、今まで企業に蓄積されてきた人的資本に関する情報をデータ化、また、戦略人事の知見を持つ人材の確保が欠かせません。

ぜひ、この機会にまずは人的資本に関する情報をデータ化にHRテックの活用から取り組んでみてはいかがでしょうか?

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン