2020年10月29日公開

ビッグファイブとは?対象者の性格を分析し、人事・採用にも活用できる心理学を解説

「人材が育たない!」

「退職者が多い!」

「人事評価がうまく機能しない」

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

特に採用面接や人事評価の際には、どんなに優れた仕組みやシステムを用いたとしても、最終的には、人の判断が求められるものです。このような時に他人の性格や行動パターンを、少しでも理解できる材料があればと思う方も多いでしょう。

そこで、今回紹介するのがビッグファイブ理論です。本記事では心理学の世界でも、性格診断として信ぴょう性の高い、ビッグファイブ理論の基本を理解していただけるように構成しました。

・ビッグファイブ理論を活用法

・ビッグファイブの分析方法

人を采配する人事にとって、この理論を知っていることは強みになります。できるだけ詳しく解説していきますので、是非ご覧ください。

目次

ビッグファイブとは?

ビッグファイブとは、心理学的にも信ぴょう性が高いとされている性格分析理論のことです。1990年代、心理学者のルイスゴールドバーグが提唱し、5つの性格因子によって性格を導き出す特性論として知られています。

まずはビッグファイブの基本を理解するために、下記の2つの項目からみていきましょう。

・5つの性格因子

・特性論と類型論

5つの性格因子

ビッグファイブにおける、5つの性格因子は下記の通りです。

・誠実性

・調和性

・外向性

・情緒安定性

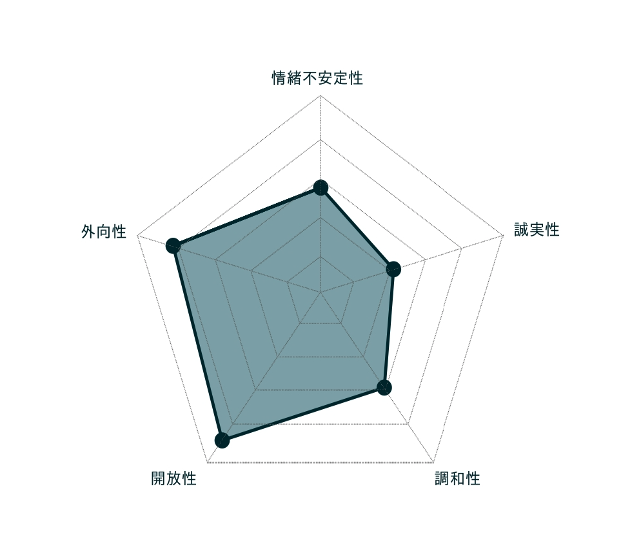

ビッグファイブ理論では、この5つの性格因子によって人間の性格を分類し説明します。明るさ、優しさ、不安、好奇心など、人の持つ様々な感情や特性は、この5つの性格因子に分類できるとされています。

5つの性格因子については後ほど詳しく解説します。

特性論と類型論

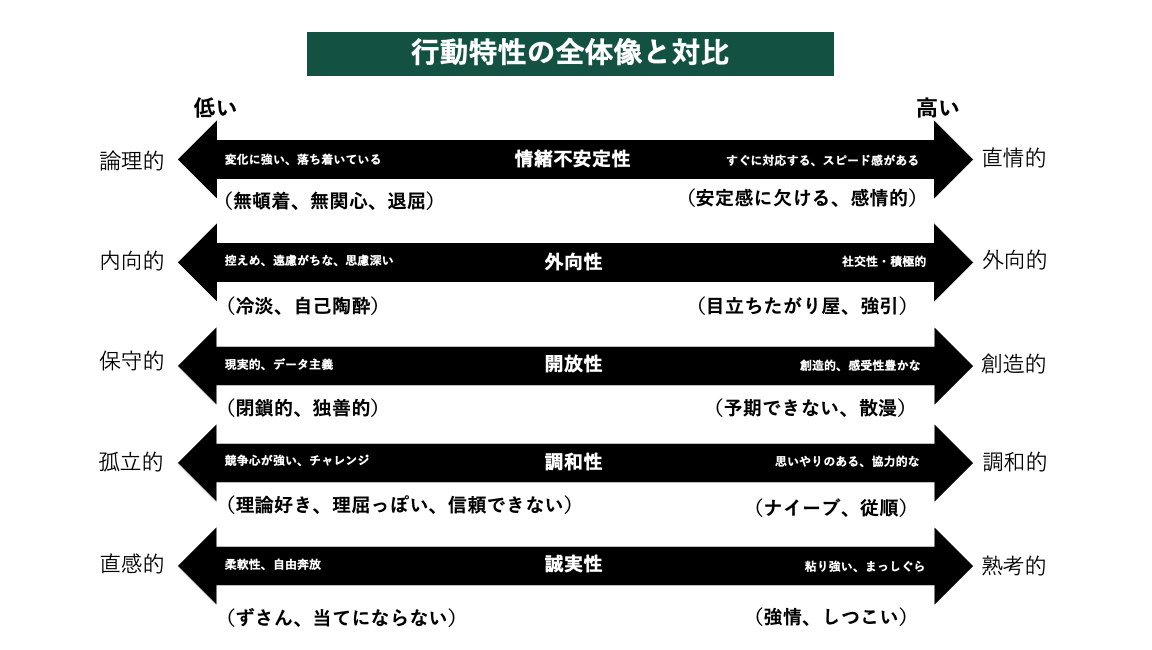

ビッグファイブのような性格を分析する理論は、特性論と類型論という2種類があります。それぞれ図を用いてイメージしやすいように解説します。

特性論

特性論とは、人の「優しい」「生真面目」「努力家」「心配性」など、様々な要素をどの程度持ち合わせているかで考える理論です。ビッグファイブは特性論に該当します。

他にもキャッテルの16因子、アイゼンクの3因子など因子の数は学者によって違いますが、過不足なく性格を表せる5因子としてビックファイブ理論が世の中に浸透しています。

図のように性格の差を分類とその割合を量で示すことで、個人差を表現できるのが特徴です。

類型論

類型論とはまずタイプ別に分類し、人の性格をその分類されたタイプのどこにあてはまるかを考えます。シェルドン、ユング、クレッチマーといった学者の類型論が有名で、「性格は何個の類型に分けられ、どの分類に該当するのか」と言う理論です。

直感的でわかりやすいのが特徴ですが、複数の属性を持った人を細かく分類できない、ステレオタイプ(社会的に共有された印象のこと)につながるといった点もあります。1950年代以降、ほぼ研究されなくなってきました。

ビッグファイブ理論の特徴と活用方法

特性論の中でも信ぴょう性が高く、性格診断として高く評価されたビッグファイブ理論にはどんな特徴があり、どのように活用するのかを紹介します。

ビッグファイブ理論を活用することで、図のような対象者の特徴を掴むことができると言われています。

ビッグファイブ理論を採用で活用する場合、下記のように活用するといいでしょう。

・採用を控えた方がいいタイプが分かる

ビッグファイブ理論を採用の際に活用することで、応募者の潜在的な性格を把握できます。その結果、自社に必要な人材を見極めることができるでしょう。

ただどんな理論も絶対ではないので、以下のことには注意が必要です。

・どの性格因子も状況によりメリットとデメリットは変わる

まず、全要素が理想に達している人材を見つけるのは困難だということです。各要素は複雑に絡み合うので、

例えば「協調性が高く・神経症傾向が高い」と優しく柔和な印象を受けるが、情にもろく騙されやすいタイプとなるので、どちらの特徴を優先するかは求めている人材によって変わります。

さらに、他の因子が組み合わさることによって様々な分類ができるため、完全にビッグファイブ頼りになるのは危険です。そのため、あくまでもガイドラインとして活用しましょう。

ビッグファイブ理論【開放性】とは

開放性というのは「新しい経験に対して開放する」という意味を持っています。知的で美的な領域において、本人が膨らませるイメージが豊かなのか否かを示す特性です。

開放性からわかる特徴の補足

開放性は成人になってから伸ばすことが難しいとされています。また、感受性を示す特性でもあるので、高い数値を示すと、それだけ創造性や芸術性が高くなり、クリエイティブな性質を持っているとも言えます。

開放性の高い人ほど、遊び心があり好奇心を持って取り組みます。しかし、極端に高すぎれば、妄想が膨らみすぎるなど少し社会から逸脱した形にもなりかねません。

反対に低いと感受性が低いタイプとなり、平凡・堅実といった堅い選択を選ぶ生き方をするようになると言われています。昔からの伝統を守る性質と言えるでしょう。

開放性が関係する仕事例

開放性は社会学的には教養や文化、芸術的な創造性と関係します。

開放性が高い人には、その芸術性や知性への好奇心を活かした独創的でクリエイティブな仕事を任せるとうまくいく可能性があります。

また常識にとらわれない行動や言動によって、周囲を惹きつける独特の魅力を発揮し強みを活かすことができるでしょう。コンサル業、開発系の仕事、アーティスト、新規事業の立ち上げに関係する業務が向いています。

反対に低い人は、奇をてらった行動よりも堅実で形式的な仕事を好みます。

クリエイティブで独創的な発想よりも、決まった工程の中で正確性を求められる仕事を淡々とこなすことが得意です。製造関係、既存事業の安定化など、地に足をつけた現実的な仕事が向いていると言えます。

ビッグファイブ理論【誠実性】とは

誠実性とは、誠実さ、勤勉さ、真面目さを表しています。衝動的な思考を抑制できるかどうか、自制心の強さもこの特性によって左右されます。

誠実性からわかる特徴の補足

誠実性が高いほど自分の統制ができるとも言えます。誠実性の高い人は、はっきりした目標やゴールに向かって自らを律し、物事をやり抜ける人と見られます。

自己抑制力や集中力の高さがあり、さらに忍耐力や責任感が高いため、誠実性が高い特性の持ち主は仕事の成果を出せる人材と言えるでしょう。ですが勤勉で意思が強いため、極端になると頑固で強迫的になりがちです。

反対に誠実性が低いと、周りの意見や環境に影響され流されやいと言われます。良い方に作用するとアドリブが効く、行動力があるとも言われる特性です。

誠実性が関係する仕事例

社会学的にはいろいろな因果関係を証明することは難しく、一概に高いから成果を出しやすい人とは言い切れません。結果や成功を収めた人が、結果的に誠実性や統制性を高めたということも考えられるからです。

ですが、誠実性が高い人は、基本的に様々な職種で活躍できる特性の持ち主です。計画に基づいた仕事の仕方、高いストレス耐性、責任が求められるプロジェクトリーダーや管理職にも向いていると言えます。

反対に低い人は、アドリブに強く、突発的な状況にも慌てずに持ち前の行動力でカバーできる人です。感情的な要素が強いため、すぐに諦めがちですが見極めが早く引き際が良くなる場合もあります。

頭が良い人が多く、不能な事態にも柔軟に対応できるため、パフォーマーやスポーツ選手、俳優と入った仕事が向いていると言われます。

ビッグファイブ理論【調和性】とは

調和性とは、同調や共感といった場を取り持つことに長けているのか否かを表す特徴と言えます。他人への思いやりや優しさといった他の人への興味関心の高さも調和性に関係してきます。

調和性からわかる特徴の補足

調和性というのは「自分のことよりも他人を一番に考える」特性のことです。共感能力が高いと、組織の中でもポジショニングの取り方が上手いという特徴があります。

調和性は高すぎると、他人に気を遣いすぎるところがあります。また、基本的には相手の要求に応える力が高く空気を読んで仕事をするため、組織内でも広い層から重宝される存在と言えます。

反対に低すぎると、独自性が高くなり、極端な例だと冷淡で敵意を持ち自閉的になると言われ、自己中心的な印象を持たれがちです。しかし、独自性の強い人は自身で物事を考え抜く傾向があるため、論理的思考が得意で問題解決能力が高いと言われます。

調和性が関係する仕事例

調和性の高さは、周りへの共感能力の有無に直結します。低い人はそもそも組織に向かないのでは?と短絡的に考えるのではなく、協調性が高い人はコミュニケーションを必要とする部署に、低い人は技術系の業種に配置するのが望ましいでしょう。

調和性の高い人が向いている仕事は、他人に献身的に尽くすという性質を活かせるサービス業、看護師、カウンセラーといった他人に寄り添い助ける仕事が向いています。

対して調和性が低い人は、情に流されるようなことをしない傾向があるため競争力が強いです。厳しい環境化でも流されずにやりきるタイプの性格なので、経営者、管理職、政治家といった問題解決力と決断力を必要とする立場や仕事が向いているでしょう。

ビッグファイブ理論【外向性】とは

外向性とは、自分の意識が外に向いているのか、内に向いているのかを表す特性です。協調性は同調や共感といった、他人へ合わせる、もしくは優先する特性ですが、外向性の主体はあくまで自分にあります。

外向性からわかる特徴の補足

外向性の高い人は積極的で活動も活発なところがありますが、極端に高いと無謀な一面も出てきてしまいます。さらに、報酬感受性と言って、報酬を得ることに敏感で大きな喜びを感じやすいです。人から褒められることも外向性の高い人を満たします。

反対に、内向的な人は控えめで刺激を求めない特性があり、強くなりすぎると臆病で気後れしてしまう一面があります。内向的な人は報酬に敏感で、あまり競争に興味がなく、他人と成績を比べてもモチベーションは上がりません。

外向性が関係する仕事例

外向性の高さは、社会とのコミュニケーション量にも比例し、環境の変化への順応力の高さにも関係してきます。さらに、外向性が高いと野心や欲望と言ったキーワードにも過敏に反応し、活力に変換していく人が多いです。

初めて出会う人にも臆せず商品を売り込むことができる、相手の懐に入るのがうまいのは外向性の高さが関係していると言えるでしょう。そのような側面から、外向性の高い人に向いている仕事は、営業のようにチャレンジ精神が求められ、成果が分かりやすい業種に向いています。

対して、外向性が低い、いわゆる内向的な性質を持っている人は、過度に人との接点を持とうとしません。

外的要因から何かを得るというよりかは、一人でコツコツと作業に没頭したり、自分で調べ物をしたりして独立して動くことによって、真価を発揮するため専門職、デスクワーク全般といった業種が向いているでしょう。

ビッグファイブ理論【情緒不安定性】とは

情緒不安定性とは、これまで紹介してきた特性とは少し違った軸となり、ストレス耐性やメンタル傾向といった要素が関係する特性です。外部からの刺激に対して精神的な強さをはかります。

情緒不安定性からわかる特徴の補足

この因子が表すのは情緒の不安定さで、罰感受性やネガティブな情動性の強さと言われています。罰感受性というのは、フラストレーションを感じるような刺激に対しての反応度合いのことで、高いほど敏感と言うことになります。メンタルの強さ、弱さ、情緒安定性を判断する特性です。

日本人はこの情緒不安定性が高い民族と言われており、新しく何かを生み出すことよりも、既存のものを改善し活用するという特性が働いています。

情緒不安定性が関係する仕事例

情緒不安定性の高い人はメンタルが弱いと評価されます。協調性でも触れたような場の空気を読み、高い洞察力を発揮することもあるのですが、自身の失敗や他人に対しての嫌悪感などから情緒不安定になりやすい特性の持ち主です。

情緒不安定性の高い人に向いた業務は、自身の情緒不安定さを回避する力が強く働くため事前に問題を考え、未来の危機に備えておく危機管理能力が高くなることを活かし、問題点や欠陥を改善するような仕事、綿密な用意準備が必要な仕事が向いています。

対して低い人は、外的な刺激への耐性が強いメンタルの強い人です。物事に動じない落ち着いた特性を持っているのですが、その性格がゆえに敏感な問題に気付くのが遅くなりがちなので、他人に迷惑をかけないよう注意しましょう。

厳しい現場、ハードワークな建設土木関係などでもやっていける特性の持ち主です。

ビッグファイブの分析方法

ここでは、ビッグファイブで性格分析をする方法について紹介します。

テキサス大学が開発した10の質問票

ビッグファイブの分析方法には、テキサス大学が開発した10の質問票があります。

10の質問票というのは10項目の質問に対して7段階に分けられた回答を当てはめ、5因子の数値を割り出します。ビッグファイブの割り出し方は7段階の数字をそのまま採用するのではなく、特別な計算方法を持ち入ります。

それにより、簡易的ではありますが、性格を知ることが可能です。

ロジック・ブレインが提供するTOITOI

引用元:TOITOI公式サイト

ロジック・ブレインが提供するクラウドHRMシステムTOITOIなら、マネジメントや採用に必要な個々の個性や能力を素早く知ることが可能です。TOITOIは、下記の3つの視点で、対象者の属性及び特性を把握します。

固定データベース=10万人以上の性格情報を分析した独自の性格ビッグデータを

コンピテンシー=職場における実践サーバイ

ビックファイブ=環境要因サーベイ

これらのデータをAIによって分析することで、対象者の職務適正・適材適所・組織分析・現在の心理状況・意思決定パターン・行動特性を把握することで社員エンゲージメントの向上を支援します。このように、TOITOIならビッグファイブを活用した性格分析を簡単に利用できます。

まとめ

今回は、ビッグファイブ理論について、下記の項目を中心に解説しました。

・ビッグファイブ理論を活用法

・ビッグファイブの分析方法

ビッグファイブ理論の特性をすべて覚えるのはかなり骨が折れます。もしビッグファイブの要素は何か忘れた時に、繰り返し読み返すといいでしょう。

5因子の特性が高くても低くても適材適所は存在します。個々の特性や強みを把握して、戦略的に人事配置を行うことは、今後人事担当者に求められるスキルです。

ぜひ、この機会にビッグファイブ理論をしっかりとマスターして、人事業務に活かしていきましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン