2020年11月18日公開

心理的安全性とは?不足によっておこる弊害と「ぬるま湯」との違い

「チームのメンバーから意見が積極的に出てこない」

「職場での会話が少なく、ギスギスした雰囲気を感じる」

このような課題を感じている管理職の方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、コミュニケーションをとったり、アイデアを発言したりしにくかったりする現状を改善したいと考えているものの、何が原因でどう対処するべきなのか、解決案をイメージしにくいですよね。

そこで本記事では、心理的安全性ついて下記の項目を中心に解説します。

・心理的安全性の概要

・「ぬるま湯」と心理的安全性の違い

・心理的安全性を高める具体的な方法

・心理的安全性が組織に与える影響

心理的安全性が高まると、メンバーのモチベーション向上やチームの生産性アップ。さらに、離職率が下がるメリットがあります。

部署の雰囲気を良くしたいと考えている管理職・マネージャーの方は、この機会に自社の心理的安全性について考慮してみてはいかがでしょうか?

目次

心理的安全性とは?

心理的安全性とは、「対人関係においてリスクある行動を取った時の、結果に対する個人の認知の仕方」と定義されています。

つまり「ネガティブに受け取られる可能性のある行動をとっても、このチームなら非難されることはない」と思えるチームや職場のことを「心理的安全性が高い」といえます。

心理的安全性の高いチームは、より効果的なチームを作るうえで重要な要素です。

参考元:Google re:Work

つまり、チームをマネジメントして成果をあげることが求められるマネージャークラスの方は、心理的安全性について理解を深めることで「成果をあげやすいチーム」を作りやすくなるでしょう。

心理的安全性が高いメリットと低いデメリット

心理的安全性が高いと、具体的にどのような効果があるのか?気になっている方も多いと思います。そこでここでは、心理的安全性が高いメリットと低いデメリットについてご紹介します。

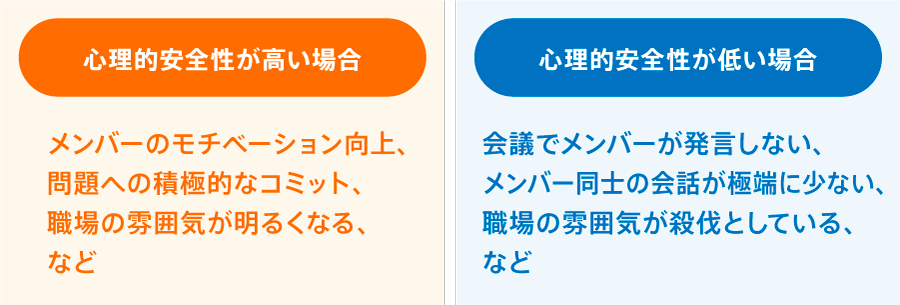

心理的安全性が高いと、メンバーのモチベーション向上や問題への積極的なコミットなど、組織全体の雰囲気が良くなります。

一方で心理的安全性が低いと「会議でメンバーからの意見がない」「メンバー同士の会話が極端に少ない」といった状態になりがちです。

「チームを盛り上げて問題にコミットし、結果をだす」ことを重視するなら、心理的安全性が高い状態を維持するよう、マネージャーは心がける必要があります。

「ぬるま湯」と心理的安全性の違いは?

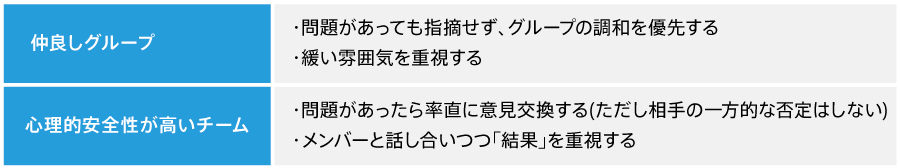

「心理的安全性が高い状態というのは、ただのぬるま湯ではないか?」と考える方もいるでしょう。しかし心理的安全性が高いチームは、決してただの「仲良しグループ」ではありません。

仲良しグループは「チームの調和」を最も重要視し、問題点があってもあえて指摘することはないでしょう。

一方で心理的安全性が高いチームは、「仕事で成果をあげる」ことを第一に考えるため、必要な場合は注意します。ただし、決してメンバーを萎縮させたり、恐怖感を与えたりしないように行います。

このように心理的安全性が高いグループは、決してぬるま湯の仲良しグループではありません。

心理的安全性を高める具体的な方法とは?

心理的安全性を高める事が重要だと思いつつも、具体的にどのような行動を起こせばよいのか悩む人も多いでしょう。チームの雰囲気を良くしつつ、結果を重視するのは、なかなか難しいものですよね。

そこでここででは、心理的安全性を高めるための具体的な方法についてご紹介します。

1on1ミーティングの実施

1on1ミーティングとは上司と部下による、一対一で行う面談のことです。

面談と聞くと「人事評価に影響があるのではないか」と思いがちですよね。しかし、1on1ミーティングの目的は部下とのコミュニケーション。そのため、事前に「評価に影響は与えない」ことを明言し、悩みを打ち明けやすい環境を作ることが重要です。

1on1ミーティングの効果を高めるなら、下記のような工夫をしてみるのもおすすめです。

・部下に話題を用意してもらい、積極的に話をしてもらう

1on1ミーティングを通じて、チームの中で話しやすい雰囲気を作ることで、心理的安全性が高まること繋がるでしょう。

1on1については『1on1とは?これを読めば失敗しない進め方がわかる』を参考にしてください。

評価指標の見直し

評価対象を個人単位からプロジェクト単位、もしくはチーム単位に変更することも、心理的安全性を高めるうえで有効な手段です。

個人のパフォーマンスに基づいて評価をする場合、「ミスをすると評価が下がる」「メンバーにアドバイスしても自分が評価されない」と考えてしまう可能性があります。

一方で、評価対象がチーム単位・プロジェクト単位になると、ミスをしたかどうかよりも「プロジェクトが成功したか」「チーム全体の成績が良いか」ということが重要です。

これによって、チャレンジしやすい職場環境ができたり、メンバー同士の助け合いが促進されたりするでしょう。

心理的安全性を高めようと考えているのであれば、この機会に思い切って評価対象をチーム単位・プロジェクト単位に見直してみるのもおすすめです。

社内SNSの活用

メンバー同士の交流を促して心理的安全性を高めようとする場合、社内SNSの活用もおすすめです。

社内SNSとは、LINEやTwitterといったSNSを社内向けに応用したツールのこと。時間や場所を問わず気軽に情報共有できるため、コミュニケーションの促進されます。

社内SNSなら、メールよりも気軽に情報共有を行いやすく、メンバー間の認識のズレを無くすことに繋がるでしょう。

「部署内の交流をもっと増やしたい」と考えているなら、この機会に社内SNSの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

OKRの導入

OKRとは、Googleでも採用されている有名な目標管理方法の一つです。

OKRに基づいた目標管理を行うと、目標を達成するために、メンバー個人が日常業務で何をするべきかが明確になります。さらに、目的が明確になりチーム全体が同じ方向に向かって動くため、メンバー同士の交流が活性化し、心理的安全性の向上が期待できます。

営業部でOKRを導入する場合、たとえば「部署全体で売り上げを前月比10%伸ばす」ことを目的にするなら、個人単位では「新規営業を毎日3件行う」「既存取引先との商談を1日2件以上する」といった目標が挙げられるでしょう。

これらの個人目標を達成するため部署全体で交流が活性化し、結果的に心理的安全性の向上や目標の達成といったプラスの効果が期待できます。

「心理的安全性を高めつつ結果も追求していきたい」なら、OKRの導入がおすすめです。

OKRに関しては、『OKRとは?KPIとの違いや導入するメリット・デメリットについて解説』を参考にしてくださいね。

ピアボーナス制度の導入

心理的安全性を高めたいなら「ピアボーナス制度」導入もおすすめです。

ピアボーナスとは、メンバーの「感謝の気持ち」を報酬として表したもの。Googleが発祥と言われており、「第3の給与」と呼ばれることもあります。

たとえば社員一人当たりに一万円の決裁権があり、「この人にボーナスを送りたい」と思った時に報酬を送れるのがピアボーナス制度です。

メンバーは相手への感謝の気持ちを報酬として渡せるのがポイント。これによってチームメンバーは、自然と相手から感謝されるよう振る舞うようになるでしょう。

「チーム全体がギスギスした雰囲気で殺伐としている」と悩んでいるなら、ピアボーナス制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

心理的安全性が組織に与える影響とは?

心理的安全性の重要性はなんとなく理解できるものの「やっぱりぬるま湯のチームになるのではないか」と懸念してしまう気持ちも分かります。

そこでここでは、心理的安全性のメリットとデメリットを体系的に解説しながら、心理的安全性が組織に与える影響について紹介します。

心理的安全性が高いメリット

心理的安全性が高い場合のメリットは、下記の通りです。

・組織の効率化

・エンゲージメントの向上

それぞれのメリットについて、解説します。

個人のモチベーション・ポテンシャル向上

心理的安全性が高まると、メンバーのモチベーション向上やポテンシャルの発揮といった効果が期待できます。

心理的安全性が高い状態とは、「意見を率直に表明しても攻撃されない」など、安心して仕事に取り組める状態のことです。自然体で仕事に取り組めるため、メンバーは集中して仕事に取り組めます。

「意見を発言しても頭ごなしに否定されたり攻撃されたりする」といったことが無いためモチベーションの向上にも繋がります。さらに、アイデアを自由に交換することで結果が出やすくなり、個人のポテンシャルアップといった効果も期待できるでしょう。

このように心理的安全性が高まることで、メンバーのモチベーションや、個々のポテンシャル向上が期待できるメリットがあります。

組織の効率化

心理的安全性が高まると、仕事に前向きに取り組みやすくなり、その結果、業務の効率化が期待できます。

上述の通り、心理的安全性が高まると仕事へのモチベーションが高まり、チーム内での切磋琢磨していこうという雰囲気が生まれやすくなるでしょう。これによって、従来よりも効率的に業務を行えたり、業務の流れを改善したりすることが期待できます。

メンバーの心理的安全性の向上は、モチベーションアップだけでなく生産性の向上といった効果も期待できるものです。

エンゲージメントの向上

心理的安全性が高くなると、会社へのエンゲージメントの向上(愛社精神の育成)という効果が期待できます。

「この職場なら前向きに仕事に取り組める」

「素直に意見を言い合える環境があって仕事がしやすい」

このようにメンバーが思うことで、会社への不満度が下がり、離職率の低下や愛社精神の育成といった効果が期待できます。

離職率の高さに悩まされているなら、この機会に心理的安全性について、本格的に考慮してみるのがおすすめです。エンゲージメントに関しては『従業員エンゲージメントとは?概要や今後重視される理由について解説』を参考にしてください。

心理的安全性が低いデメリット

心理的安全性が低い場合のメリットは、下記の通りです。

・組織全体のモチベーション低下

・離職率が上がる要因になる

それぞれのデメリットについて、解説します。

メンバーが失敗を認めない・避ける

心理的安全性が低い職場に共通している点は、「失敗を一切認めない」ことです。

「失敗すると激しく責められる」

「少しでも失点があると出世できない」

このようにメンバーが思っている職場ほど、チャレンジを恐れ意見を発表しなくなるものです。また失敗しても減点を避けるため「自分の失敗ではない」と、頑なに失敗を認めないリスクも考えられます。

さらに、こうした風潮がエスカレートすると、メンバー同士で責任や仕事の押し付け合いが始まることも。結果的に、心理的安全性は極めて低くなってしまうことで、離職率の上昇にもつながります。

組織全体のモチベーション低下

心理的安全性が低いと失敗に対して不寛容になり、「無難であること」「波風を立てないこと」が重視されます。それにより、会議での発言を控えたり、失敗を避けるために新しいチャレンジに対して消極的になったりするものです。

心理的安全性が低い職場においては、仕事への前向きな情熱ではなく「いかにミスをしないか」に重きをおく社員が増えてしまいます。

その結果、組織の士気は低下し、メンバーのモチベーションは低下するでしょう。

離職率が上がる要因になる

メンバーが失敗を認めずチャレンジに消極的になったり、責任や仕事の押し付けあったりする職場で、次に起こることは「離職率の上昇」です。離職のキッカケは様々ですが、主な理由は以下のとおり。

・職場の雰囲気がギスギスしており、人間関係に悩んでいる

・発言や失敗を激しく叱責され、体調不良に陥ってしまった

これらに共通して言えることは、どの原因も心理的安全性が低いことによって引き起こされるという点です。

心理的安全性の低下は、職場環境の悪化、労働環境の悪化を意味します。離職率を下げて社員を定着させるためには、心理的安全性の向上が重要です。

まとめ

今回は下記のポイントを中心に、心理的安全性について解説しました。

・「チームがどのように協力しているか」こそが、効果を出すチームの条件

・心理的安全性の向上は従業員の満足度向上だけでなく、業務にもプラスの効果をもたらす

効果を上げるチームを作るには、「だれがチームメンバーであるか」よりも「チームがいかに協力できているか」が重要です。そのためには心理的安全性を意識して、メンバー同士が意見を交換しやすい職場環境を作ることが、マネージャーに求められています。

心理的安全性が高まると従業員満足度が向上して離職率が低下するだけでなく、アイデアや意見が出やすくなり、生産性の向上や業績へのポジティブな影響が期待できます。

「会議をしてもメンバーからの意見がほとんど出てこない」

「離職率が悪化している」

このように悩んでいるマネージャーの方は、この機会に心理的安全性の考え方を評価指標に盛り込み、職場環境の改善を行ってみてはいかがでしょうか?

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン